Задачи по Калишуку контрольная работа №2

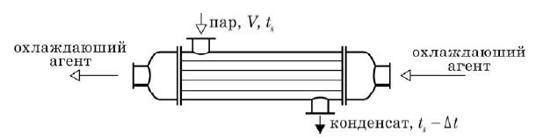

Задача 1 (Калишук) В поверхностный конденсатор-холодильник (рис. 6.1), работающий под атмосферным давлением, подается насыщенный пар. В нем пар полностью конденсируется, а полученный конденсат переохлаждается на Δt ниже температуры насыщения. Расход пара при рабочих условиях составляет V. В окружающую среду рассеивается β от тепла, которое выделяется при охлаждении горячего теплоносителя.

Рис. 6.1. Движение пара, конденсата и охлаждающего агента в конденсаторе-холодильнике: ts – температура насыщения

Определить расход тепла, передаваемого в конденсаторе-холодильнике, к охлаждающему агенту.

Вар 77 Пар – ацетон, β = 3,5%, V = 5000 м3/ч, Δt = 10ºС

Скачать решение задачи 1 (Калишук) раздел 2, цена 200р

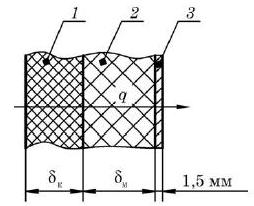

Задача 5 (Калишук) Вертикальная плоская стенка печи выполнена из огнеупорного кирпича и покрыта снаружи теплоизоляцией – слоем минераловаты (рис. 6.5). Кожух теплоизоляции изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм (марка стали ВСт3сп). Толщины кирпичной стенки печи и слоя минераловаты δк и δм соответственно. Внутренняя поверхность стенки печи имеет температуру tв наружная поверхность кожуха tн. Определить: 1) плотность теплового потока через стенку печи; 2) температуру наружной поверхности кирпичной стенки; 3) часовые потери тепла в расчете на 1 м2 поверхности кожуха. Исходные данные по последней цифре учебного шифра выбирают из табл. 6.9, по предпоследней цифре – из табл. 6.10.

Рис. 6.5. Схема стенки печи и ее теплоизоляции: 1 – огнеупорный кирпич; 2 – минераловата; 3 – стальной лист

tи = 40 ºС, δк = 330 мм, tв = 800 ºС δм = 250 мм

Скачать решение задачи 5 (Калишук) раздел 2, цена 200р

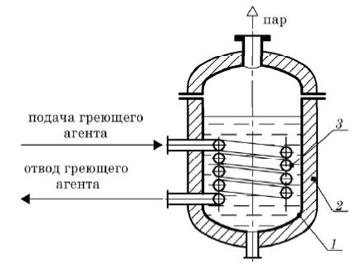

Задача 6 (Калишук) Обогрев испарителя емкостного типа (рис. 6.6) ведется с использованием встроенного змеевика. Корпус испарителя имеет толщину δст и покрыт снаружи слоем теплоизоляции толщиной δиз. Удельная теплопроводность материалов стенки корпуса и теплоизоляции λст и λиз соответственно. При работе испарителя наружная поверхность слоя теплоизоляции нагревается до 45°С. Удельные тепловые потери в окружающую среду при этом составляют qпот, а температура внутренней поверхности стенки корпуса на 1 К ниже температуры кипящей жидкости. Определить: 1) температуру кипения жидкости в испарителе; 2) давление насыщенного пара этой жидкости в испарителе.

Рис. 6.6. Емкостный испаритель: 1 – корпус; 2 – теплоизоляция; 3 – змеевик

δСТ = 5 мм, qпот = 95 Вт/м2, λиз = 80*10-3 Вт/м*К, жидкость – бензол,

δиз = 185 мм, λСТ = 45 Вт/м*К

Скачать решение задачи 6 (Калишук) раздел 2, цена 200р

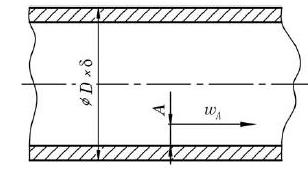

Задача 17 (Калишук) По трубе диаметром D×δ течет жидкость плотностью ρ и вязкостью μ. Локальная скорость движения жидкости в точке сечения ее потока, удаленной на A от внутренней поверхности стенки трубы, составляет wА (рис. 5.11).

Рис. 5.11. К определению расхода жидкости в трубе при ламинарном движении

Определить: 1) объемный и массовый расходы жидкости в трубе; 2) динамическое давление на оси трубы. При решении задачи принять режим движения жидкости ламинарным с последующей проверкой, рассчитав значение числа Рейнольдса. Исходные данные по последней цифре учебного шифра выбирают из табл. 5.33, по предпоследней цифре – из табл. 5.34.

D = 45мм, μ = 8,2 мПа·с, wА = 0,11 м/с, δ = 3мм, ρ = 920 кг/м3, А = 5,5мм.

Скачать решение задачи 17 (Калишук) раздел 2, цена 200р

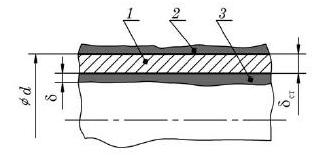

Задача 18 (Калишук) В кожухотрубчатом теплообменнике при эксплуатации на поверхностях труб образовались загрязнения (рис. 6.18). Средняя толщина слоя загрязнений на внутренних поверхностях труб δ. Среднее термическое сопротивление загрязнений на наружных поверхностях составляет r. Коэффициенты теплоотдачи в теплообменнике: для теплоносителя в межтрубном пространстве α1, для теплоносителя в трубном пространстве α2. Трубы теплообменника стальные диаметром d × δст. Определить: 1) коэффициент теплопередачи в теплообменнике при наличии загрязнений на его трубах; 2) во сколько раз увеличится (уменьшится) интенсивность теплопередачи после полной очистки стенок труб от загрязнений (значения коэффициентов теплоотдачи принять неизменными).

Рис. 6.18. Труба теплообменника в разрезе: 1 – стенка трубы; 2 и 3 – слои загрязнений

Вар 84 Характер загрязнений на внутренних поверхностях труб – ржавчина, б = 1,5 мм, a1=8 кВт/м2*К, dxбст = 25х2 мм, r=0,7*105 м2*К/Вт, a2=800 Вт/м2*К, материал труб 12ХН2

Скачать решение задачи 18 (Калишук) раздел 2, цена 200р

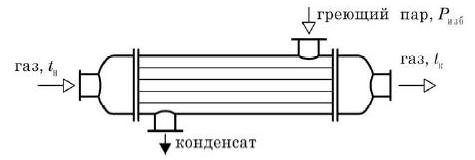

Задача 23 (Калишук) В кожухотрубчатом теплообменнике (рис. 6.23) нагревается газ. Начальная температура газа tн конечная – tк.

Рис. 6.23. Схема движения теплоносителей в кожухотрубчатом подогревателе

Подогреватель имеет поверхность теплообмена F. Трубы теплообменника имеют наружный диаметр dн при толщине стенки δ. Обогрев производится водяным насыщенным паром, имеющим избыточное давление Ризб Коэффициент теплоотдачи от пара к трубам 1, α коэффициент теплоотдачи от труб к газу – α2. Определить: 1) тепловую мощность подогревателя; 2) массовый расход потребляемого в теплообменнике греющего пара. Тепловую проводимость загрязнений на поверхностях стенок труб принять в соответствии с рекомендациями справочной литературы. Тепловыми потерями в окружающую среду пренебречь. Исходные данные по последней цифре учебного шифра выбирают из табл. 6.45, по предпоследней цифре – из табл. 6.46.

Ризб = 500 кПа, dн = 25мм, α1 = 8,6 кВт/(м2⋅К), tк = 120ºС, материал труб – М (медь) F = 81м2, б = 1,5мм, α2 = 53 Вт/(м2⋅К), tн = 15ºС

Скачать решение задачи 23 (Калишук) раздел 2, цена 200р

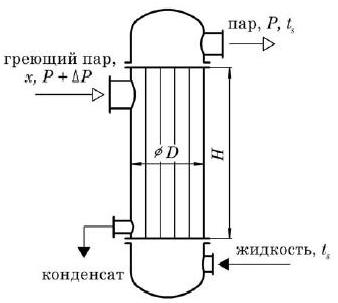

Задача 25 (Калишук) Вертикальный кожухотрубчатый испаритель (рис. 6.25) используется для получения насыщенного пара органической жидкости под давлением P Теплообменник имеет кожух диаметром D и высоту стальных кипятильных труб H Испаряемая жидкость подается в трубное пространство испарителя при температуре насыщения. Обогрев производится греющим водяным паром влажностью .x Давление греющего пара выше давления пара кипящей жидкости на ΔР. Тепловая проводимость загрязнений поверхности стенки кипятильных труб со стороны греющего теплоносителя 1/r31 Термическое сопротивление загрязнений поверхности стенки со стороны кипящей жидкости rз2/ Наружный диаметр труб испарителя 25 мм, толщина их стенок 2 мм. Определить: 1) коэффициент теплопередачи в испарителе; 2) производительность (килограмм в секунду) испарителя по испаряемой жидкости; 3) массовый расход потребляемого в испарителе греющего пара. Поверхность теплообмена испарителя F взять из справочного приложения в соответствии с D и H Тепловыми потерями в окружающую среду пренебречь. Исходные данные по последней цифре учебного шифра выбирают из табл. 6.49, по предпоследней цифре – из табл. 6.50.

Рис. 6.25. Схема движения теплоносителей в кожухотрубчатом испарителе: st – температура насыщения

Органическая жидкость – сероуглерод

D = 600мм, Р = 130 кПа, rэ2=18*105 м2*К/Вт,х = 5,5 % мас., Н = 3м; ΔР = 300 кПа; Материал труб: сталь 08Х18Н10Т

Скачать решение задачи 25 (Калишук) раздел 2, цена 200р

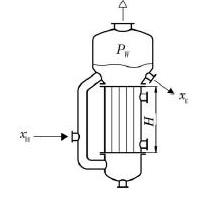

Задача 26 (Калишук) В выпарном аппарате многокорпусной выпарной установки непрерывного действия содержание растворенного вещества в водном растворе повышается от xн до xк.

Выпарной аппарат вертикальный с естественной циркуляцией раствора и кипением в зоне нагрева (рис. 6.26) имеет трубы высотой H. Давление вторичного пара над кипящим раствором в выпарном аппарате РW. Среднее объемное паросодержание раствора в трубах аппарата ε.

Определить:

1) температуру кипения раствора в аппарате;

2) соотношение массовых расходов исходного и упаренного растворов.

Расчетную плотность раствора приближенно принять равной его плотности при 40°C.

Рис. 6.26. Схема выпарного аппарата с естественной циркуляцией раствора и кипением в зоне нагрева

Вар 77 NaCl, xк = 0,24 кг/кг, Н = 5 м, РW = +80кПа, xн = 0,11кг/кг, ε = 0,6 м3/м3

Скачать решение задачи 26 (Калишук) раздел 2, цена 200р

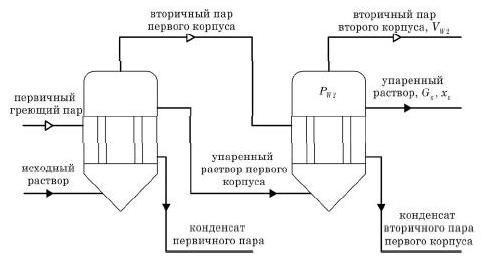

Задача 28 (Калишук) Массовый расход водного раствора, получаемого в результате выпаривания в прямоточной двухкорпусной выпарной установке непрерывного действия (рис. 6.28), составляет Gк. Из сепаратора второго корпуса установки отводится Vw2 вторичного пара при давлении Pw2 Производительность второго корпуса по вторичному пару (килограмм в секунду) в n раз больше производительности первого корпуса. Массовая доля растворенного вещества в растворе на выходе из установки к.

Рис. 6.28. Схема движения потоков в двухкорпусной прямоточной выпарной установке.

Определить: 1) производительность установки по исходному раствору; 2) массовую долю растворенного вещества в растворах на выходе из первого корпуса и на входе в него. Исходные данные по последней цифре учебного шифра выбирают из табл. 6.55, по предпоследней цифре – из табл. 6.56.

Gк = 2,5кг/с, Pw2 = 20 кПа, n = 1,09, Vw2 = 7,3*10-4 м3/ч, хк = 43*102 кг/кг

Скачать решение задачи 28 (Калишук) раздел 2, цена 200р

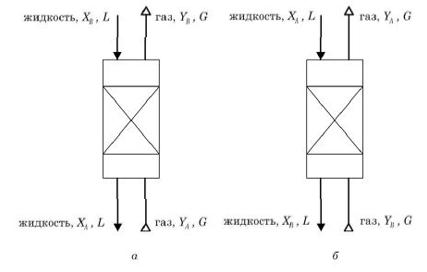

Задача 37 (Калишук) Молярный расход чистого растворителя (ЧР) в противоточном массообменном аппарате (абсорбере или десорбере, см. рис. 6.36) равен L, газа-носителя (ГН) – G. Рабочая линия аппарата при выражении составов фаз через относительные молярные доли (ОМД) распределяемого компонента (РК) представляет отрезок прямой, описываемой уравнением Y=YA+L/G(X-XA)

где Y и – текущая и максимальная ОМД РК в газовой фазе соответственно, кмоль/кмоль ГН; X и – текущая и максимальная ОМД РК в жидкой фазе соответственно, кмоль/кмоль ГН. Равновесие между фазами в аппарате определяется по зависимости Y*=m*X

где Y*– равновесная ОМД РК в газовой фазе, кмоль/кмоль ГН; m– коэффициент распределения вещества по фазам.

Рис. 6.36. Схемы противоточных массообменных аппаратов: а – абсорбера; б – десорбера

Минимальная ОМД РК в жидкой фазе XВ в Nраз меньше XА. Определить:

1) вид процесса в аппарате (абсорбция или десорбция);

2) среднюю движущую силу процесса по газовой и жидкой фазе, выраженную через ОМД РК. Выполнить XY-диаграмму с линиями равновесия и рабочей. Отобразить на диаграмме движущую силу в обеих фазах на их входе и выходе из аппарата. Исходные данные по последней цифре учебного шифра выбирают из табл. 6.74, по предпоследней цифре – из табл. 6.75.

m = 94; L/G = 98 кмоль/кмоль, N = 6,5, YA=4,1*10-2 кмоль/кмоль ГН, XA=5,2*10-4 кмоль/кмоль ГН,

Скачать решение задачи 37 (Калишук) раздел 2, цена 200р

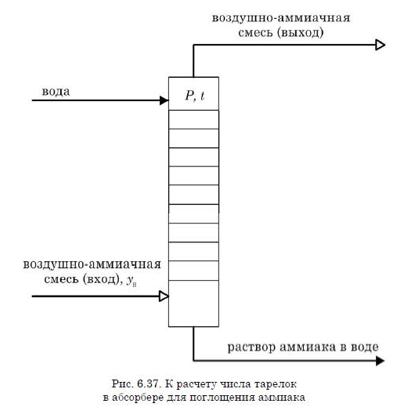

Задача 38 (Калишук) В тарельчатый абсорбер, орошаемый водой, подается воздушно-аммиачная смесь, содержащая yн аммиака (рис. 6.37). Процесс абсорбции в аппарате протекает при средних давлении P и температуре t. Степень извлечения аммиака из газовой смеси ϕ. В подаваемой в абсорбер воде аммиак отсутствует. Содержание аммиака в растворе, покидающем абсорбер, на A меньше равновесного

Рис. 6.37. К расчету числа тарелок в абсорбере для поглощения аммиака

Определить число тарелок абсорбера при их средней эффективности η Абсорбцию принять изотермической. Расчеты, необходимые для построения линии равновесия, выполнить, используя данные из справочного приложения.

yн=2,3*10-3 кмоль NH3/кмоль смеси, Р = 220 кПа, ϕ = 0,85. t = 27ºC, А = 26%,

Скачать решение задачи 38 (Калишук) раздел 2, цена 200р

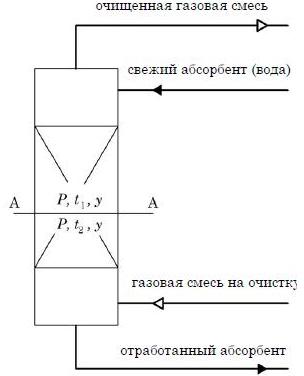

Задача 39 (Калишук) В сечении А-А противоточного абсорбера (рис. 6.38) при давлении P и температуре t1 рабочее содержание абсорбата в газовой смеси в N раз выше равновесного и составляет y. Поглотителем в аппарате является вода. Определить: 1) во сколько раз изменится движущая сила процесса в фазах (уменьшится, увеличится) при изменении температуры в сечении А-А до t2; 2) не вызовет ли сдвиг равновесия, обусловленный изменением температуры в сечении А-А возникновения десорбции. При расчетах давление и рабочие составы фаз в сечении А-А принять неизменными.

Рис. 6.38. К расчету изменения движущей силы в абсорбере при изменении температуры

Хлор, t1 = 27ºC, y=2,1*10-2 кмоль/кмоль смеси, t1 = 19ºC, Р = 1,8 МПа, N = 1,57.

Скачать решение задачи 39 (Калишук) раздел 2, цена 200р

Задача 43 (Калишук) Расход абсорбата, переходящего в абсорбере из газовой фазы в жидкую, равен M. При этом абсолютная массовая доля абсорбата в газовой смеси снижается от yн до yк. Плотность газовой смеси, поступающей на очистку, при нормальных условиях составляет ρ0. При рабочих условиях плотность этой смеси в N раз больше.

Определить объемный расход газовой смеси, поступающей на очистку (при нормальных и рабочих условиях).

Вар 84 Абсорбат – сероводород, yн =18*10-3 кг/кг смеси, р0=1,25 кг/м3, М = 25*10-4 кмоль/с, yk=53*10-4 кг/кг смеси, N = 3,5

Скачать решение задачи 43 (Калишук) раздел 2, цена 200р

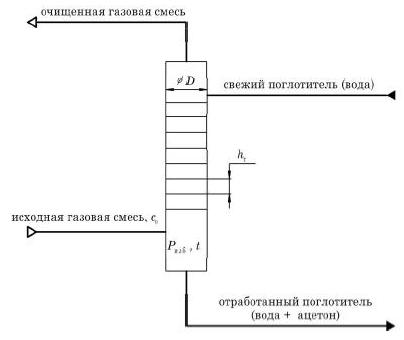

Задача 51 (Калишук) Газовая смесь, поступающая на очистку в тарельчатый абсорбер (рис. 6.48), имеет следующий состав: воздух – св, остальное – пар ацетона. Избыточное давление в абсорбере Ризб температура t. Для поглощения ацетона в абсорбер поступает чистая вода. В результате взаимодействия фаз на ситчатых тарелках аппарата из газовой смеси извлекается ϕ ацетона. Диаметр абсорбера D межтарельчатое расстояние в нем т.h Средняя эффективность тарелок составляет η. Коэффициент избытка поглотителя α. Массовая скорость газовой смеси на входе в абсорбер W.

Рис. 6.48. К расчету тарельчатого абсорбера для очистки газовой смеси от пара ацетона

Определить: 1) объемный расход газовой смеси, поступающей на очистку (расход привести к нормальным условиям); 2) объемный расход воды, подаваемой в абсорбер; 3) высоту тарельчатой части аппарата. Процесс абсорбции считать изотермическим. Условия равновесия между фазами определить с применением уравнения закона Рауля, пренебрегая летучестью воды. Плотности жидкой и газовой фаз принять равными плотности воды и воздуха при рабочих условиях. Исходные данные по последней цифре учебного шифра выбирают из табл. 6.102, по предпоследней цифре – из табл. 6.103.

cн=992*10-3, Ризб=55 кПа, hт = 300 мм, n=42% , W = 1,3 кг/м2*с, t = 35ºC, ф=86%, D = 0,8м, α = 1,6

Скачать решение задачи 51 (Калишук) раздел 2, цена 200р

Задача 57 Уравнения верхней и нижней частей ректификационной колонны для разделения бинарной смеси

где yв и yн – молярная доля низкокипящего компонента (НК) в паровой фазе в верхней и нижней частях колонны соответственно; xв и xн – молярная доля НК в жидкой фазе в верхней и нижней частях колонны соответственно; A, B,C, E – коэффициенты, значения которых определяются содержанием НК в дистилляте, кубовом остатке, флегмовым числом и числом питания.

Определить:

1) молярную долю НК в исходной смеси и продуктах ее разделения;

2) соотношение молярных расходов дистиллята и кубового остатка.

Исходные данные по последней цифре учебного шифра выбирают из табл. 6.114, по предпоследней цифре – из табл. 6.115.

А=905*10-3, В=90*10-3, С=1070*10-3, E=30*10-4

Скачать решение задачи 57 (Калишук) раздел 2, цена 200р

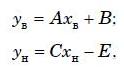

Задача 61 (Калишук) В тарельчатую колонну атмосферной ректификационной установки непрерывного действия (рис. 6.57) подается бинарная смесь, которая содержит F x низкокипящего компонента (НК). Молярная доля НК в кубовом остатке xW в дистилляте – xD. В результате разделения получают GD дистиллята. Колонна работает при флегмовом числе R = 1,3Rmin + 0,3, где Rmin – минимальное флегмовое число. Расстояние между ее тарелками hn. Одной теоретической ступени взаимодействия фаз в среднем по колонне соответствует А действительных тарелок. Испаритель установки потребляет на β больше тепла, чем его выделяется при конденсации паров флегмы и дистиллята в дефлегматоре.

Определить:

1) производительность колонны (килограмм в час) по исходной смеси;

2) высоту тарельчатой части колонны;

3) объемный расход паров флегмы и дистиллята на выходе из колонны;

4) тепловую мощность испарителя установки.

Рис. 6.57. Схема непрерывно действующей ректификационной установки для разделения бинарной смеси: 1 – колонна; 2 – испаритель; 3 – дефлегматор; 4 – делитель флегмы

Выполнить x−y и t−x−y-диаграммы.

Исходные данные вар 77 Смесь: Бензол-уксусная кислота; xw=47*10-3 моль/моль, xD=934*10-3 моль/моль, А = 2,03 шт, xF=27*10-2 моль/моль, GD=0,39 кг/с, hT=500 мм, b=10%

Скачать решение задачи 61 (Калишук) раздел 2, цена 200р

Задача 67 (Калишук) Промышленный нутч-фильтр с плоской фильтровальной перегородкой диаметром D (рис. 5.58) используется для фильтрования водной суспензии с объемной долей твердой фазы c. Температура суспензии при этом t . В результате фильтрования получается однородный несжимаемый осадок, объемная доля твердой фазы в котором составляет ε. По окончании стадии фильтрования толщина слоя осадка на фильтровальной перегородке равна δ. Фильтровальная перегородка при фильтровании не забивается частицами осадка.

При испытаниях опытного фильтра с площадью фильтровальной перегородки F за промежуток времени τ1 получено V1 фильтрата, за промежуток времени τ2 – V2 фильтрата. Опытный фильтр работал при перепаде давлений в n раз меньше, чем промышленный. При этом в опытном фильтре использовались такие же, как пензии при проведении опытов составляла tо .

Определить:

1) объем суспензии, перерабатываемой в промышленном фильтре за один технологический цикл;

2) полное время (продолжительность) технологического цикла при условии, что время стадии фильтрования в нем составляет примерно α.

Продолжительность технологического цикла округлить с запасом до величины, кратной 5 мин.

Исходные данные по последней цифре учебного шифра выбирают из табл. 5.137, по предпоследней цифре – из табл. 5.138.

D = 0,65 м, t = 36ºC, б = 54мм, F = 1,5дм2, n = 1,7, а = 82%

С = 0,018 м3/м3, e=0,66, t1=120с, t2=360с, V1=200см2, V2=571см2, t0 = 25ºC

Скачать решение задачи 67 (Калишук) раздел 2, цена 200р

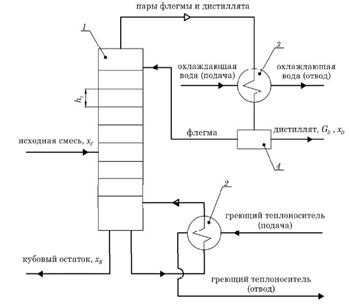

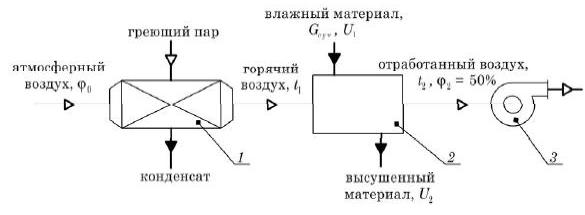

Задача 69 (Калишук) Производительность конвективной сушилки по влажному исходному материалу G1. Сушилка не имеет транспортных устройств для перемещения материала и работает по простому сушильному варианту под атмосферным давлением (рис. 6.65). Влажность материала (в расчете на его общую массу) в процессе сушки снижается от u1 до u2. При этом u2 выше значения гигроскопической влажности материала. В калорифер сушильной установки поступает воздух, имеющий температуру t0 и относительную влажностью ϕ0. Температура воздуха на входе в сушилку равна t1. Относительная влажность воздуха на выходе из сушилки ϕ2, а энтальпия – на ΔI ниже его энтальпии на выходе из калорифера. Удельные потери тепла в окружающую среду через ограждения сушилки составляют qпот. Температуры материала, поступающего в сушилку, и воздуха на входе в калорифер одинаковы.

Рис. 6.65. К определению параметров сушильной установки

Определить:

1) производительность сушилки по высушенному материалу;

2) массовый расход абсолютно сухого воздуха, подаваемого в сушилку;

3) тепловую мощность калорифера сушильной установки;

4) массовый расход воздуха на выходе из сушилки;

5) удельный расход тепла на подогрев материала.

Отобразить на I−x-диаграмме рабочие линии изменения параметров воздуха в калорифере и сушилке

Вар 84 G1 = 2,5 кг/с, u1 = 7 %мас., t0 = 15ºС, ϕ2 = 66%, u2 = 1,5%мас, ϕ0 = 90%, t1 = 130ºС, ΔI = 17 кДж/кг, qпот = 360 кДж/кг.

Скачать решение задачи 69 (Калишук) раздел 2, цена 200р

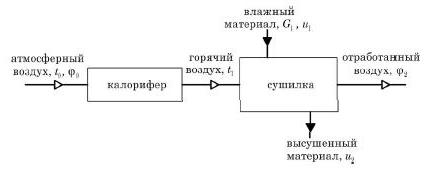

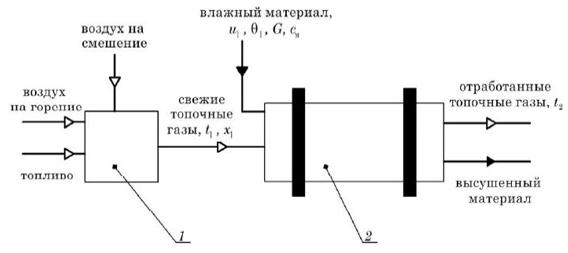

Задача 71 (Калишук) В конвективной сушилке непрерывного действия за сутки обрабатывается Gсут исходного материала, влажность которого при этом снижается от U1 до U2 (в расчете на массу абсолютно сухого). Сушилка прямоточная воздушная, работает по простому сушильному варианту под давлением, близким к атмосферному (рис. 6.67). Температура воздуха в сушилке уменьшается от t1 до t2. Его относительная влажность на входе в паровой калорифер сушильной установки составляет ϕ0, на выходе из сушилки 50%. Энтальпия воздуха на выходе из калорифера на ΔI1 больше энтальпии абсолютно сухого воздуха при температуре t2. Минимальная разность температур теплоносителей в калорифере (водяного пара влажностью 5% мас. и воздуха) равна Δtmin Конденсат пара из калорифера отводится при температуре насыщения.

Рис. 6.67. К определению параметров сушильной установки: 1 – паровой калорифер; 2 – сушилка; 3 – вытяжной вентилятор

Определить: 1) часовую производительность сушилки по высушенному материалу; 2) объемную производительность вытяжного вентилятора сушильной установки; 3) давление пара в калорифере и его расход; 4) температуру воздуха, поступающего в калорифер. На I-x-диаграмме отобразить рабочие линии нагрева воздуха в калорифере и изменения его параметров в сушилке. При расчетах не учитывать тепловые потери калорифера, а также падение температуры воздуха по пути его следования от сушилки к вытяжному вентилятору.

t1=130 C, Gсух=1,9*104 кг, U1=85*10-3 кг/кг, tmin=20°C, t2=52°C, ф0=60%, U2=22*10-3кг/кг, ΔI1=10 кДж/кг

Скачать решение задачи 71 (Калишук) раздел 2, цена 200р

Задача 73 (Калишук) Температура и влагосодержание топочных газов, поступающих из камеры смешения в прямоточную барабанную сушилку (рис. 6.69), составляют соответственно t1 и x1. В сушилке газы охлаждаются до температуры t2, а высушиваемый материал нагревается до температуры мокрого термометра (по варианту теоретической сушилки). Подаваемый в сушилку исходный влажный материал имеет влажность в расчете на общую массу u1 и температуру Θ1. Расход абсолютно сухого материала через сушилку G, его теплоемкость см. При сушке из материала удаляется A влаги. Удельные потери тепла в окружающую среду непосредственно из сушилки составляют qпот (в расчете на 1 кг испаряемой влаги). Средняя по длине барабана сушилки массовая скорость топочных газов должна составлять от 0,6 до 1,2 кг/(м2⋅с).

Определить:

1) часовую производительность сушилки по исходному влажному материалу;

2) диаметр барабана сушилки;

3) суточный расход природного газа, сжигаемого в топке сушильной установки.

Выполнить на I−x-диаграмме рабочую линию, характеризующую изменение параметров топочных газов сушилки.

Расчетный диаметр сушилки округлить до величины, кратной 0,2 м. При расчетах диаметра сушилки плотность влажных топочных газов принять равной плотности сухого воздуха. Тепловую мощность топки установки считать равной расходу тепла, вносимого топочными газами в сушилку. Теплотворная способность природного газа 33 МДж/м3.

Исходные данные

t1 = 510ºC, u1 = 0,126 кг/кг, Θ1 = 18 ºC, см = 1,44 кДж/кг*К, qпот = 210 кДж/кг, х1 = 0,031 кг/кг, t2 = 105ºC, G = 1,45 кг/с, А = 87%

Рис. 6.69. К расчету барабанной сушилки: 1 – топка; 2 – барабанная сушилка

Скачать решение задачи 73 (Калишук) раздел 2, цена 200р

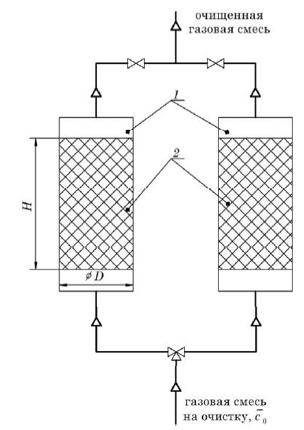

Задача 74 (Калишук) Два параллельно установленных адсорбера работают попеременно, обеспечивая непрерывную очистку газовой смеси от паров бензина. Адсорберы вертикальные, цилиндрические, внутренний диаметр каждого из них D (рис. 6.70). Высота слоев адсорбента (активного угля) в адсорберах одинакова и равняется H. Насыпная плотность адсорбента составляет ρн, а динамическая активность по бензину 8% мас. После регенерации адсорбент имеет остаточную активность a0. Фиктивная скорость газовой смеси в адсорбере при проведении стадии адсорбции w. Массовая концентрация паров бензина в смеси, поступающей на очистку, с0.

Определить:

1) часовую производительность адсорбционной установки по газовой смеси;

2) максимально допустимое суммарное время на проведение всех стадий регенерации адсорбента (десорбции, сушки и охлаждения);

3) количество бензина, собираемого при регенерации адсорбента за один цикл работы установки.

При расчетах принять, что в очищенной газовой смеси содержание бензина пренебрежимо мало. Потери бензина при регенерации не учитывать.

Исходные данные по последней цифре учебного шифра выбирают из табл. 6.148, по предпоследней цифре – из табл. 6.149.

D = 2м, ρн = 285 кг/м3; w = 0,17 м/с, Н = 0,7м, a0 = 0,27%мас. с0=102*10-4 кг/м3

Скачать решение задачи 74 (Калишук) раздел 2, цена 200р

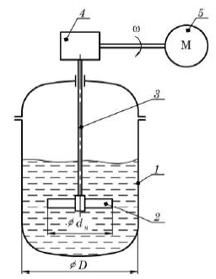

Задача 75 (Калишук) Двигатель мощностью N будет использован для привода мешалки. Угловая скорость вращения вала двигателя ω. Мешалкой предусмотрено перемешивать жидкую среду, плотность которой ρ, а вязкость μ. Перемешивание будет осуществляться в вертикальном цилиндрическом аппарате, диаметр которого приблизительно в ГD раз больше диаметра мешалки (рис. 5.66).

Окружная скорость мешалки должна быть примерно равной w. Номинальная мощность, потребляемая мешалкой, приблизительно в три раза меньше мощности двигателя. Диаметры мешалки, аппарата, его номинальный объем, угловая скорость мешалки принимаются из ряда соответствующих параметров по ГОСТ 20680.

Определить:

1) диаметр мешалки;

2) диаметр и номинальную емкость аппарата;

3) передаточное число редуктора;

4) номинальную мощность, которую будет потреблять мешалка.

Исходные данные по последней цифре учебного шифра выбирают из табл. 5.153, по предпоследней цифре – из табл. 5.154.

Рис. 5.66. Схема вертикального аппарата с мешалкой: 1 – аппарат (емкость); 2 – мешалка; 3 – вал мешалки; 4 – редуктор; 5 – электродвигатель

N = 3 кВт, p = 1200 кг/м3, w = 298 рад/с

Тип мешалки по ГОСТ 30680 тип 25, мПа*с, ГD = 3, w = 4м/с

Скачать решение задачи 75 (Калишук) раздел 2, цена 200р