Нефтегазопереработка

Установки стабилизации нефти

Если нефть не подвергается стабилизации, то есть отделению легких газообразных углеводородов (от метана до пентана), или не принимаются другие меры по предотвращению их потерь, то на пути от промысла до НПЗ теряется до 2% этих фракций. Это, с одной стороны обуславливает большие экономические потери, с другой – приводит к значительному загрязнению окружающей среды.

Основные потери обусловлены испарением нефтей в узлах замера, на которых обычно установлены негерметичные мерники, при наливе, хранении в товарно-транспортных управлениях нефтеперерабатывающих заводов. Значительные количества потерь приходятся на нефтяные резервуары, где легкие фракции теряются за счет испарения при операциях заполнения-опорожнения резервуаров («большое дыхание») и суточного их «дыхания» за счет изменения температуры окружающей среды («малые дыхания»). Величина потерь зависит от вместимости резервуара, его оборачиваемости (числа заполнений-опорожнений) и климатических условий. Для нефтяного резервуара вместимостью 5000 м3 за счет «малого дыхания» теряется около 200 кг/сут, то есть 70 т/год, а для резервуара 15000-20000 м3 потери могут достигать 160-180 т/год.

Потери можно рассматривать как устранимые и неустранимые. Неустранимые находятся в полной зависимости от технического оснащения нефтепромысловых предприятий; их можно сократить до минимума при совершенствовании техники и технологии процессов нефтедобычи (герметизации пути движения нефти с переходом на напорные и высоконапорные системы сбора нефти, мероприятия по полной герметизации резервуарных парков улавливанием из них выбрасываемых в атмосферу углеводородов, сокращение количества перевалок нефти и другие). Устранимые потери свидетельствуют о бесхозяйственности, неумелом использовании техники, нарушении элементарных правил эксплуатации и поддержания в должном состоянии промыслового оборудования, т.е. эти потери могут быть ликвидированы проведением обычных организационно-технических мероприятии (устранение течи, ремонт крыш, днищ и поясов, устранение дыхательных и огнезащитных клапанов, обвязка дыхательными линиями резервуаров и т.п.). Ликвидировать потери лёгких фракций можно в основном внедрением наиболее рациональных схем сбора нефти и газа, а также строительством объектов по стабилизации нефтей для их хранения и транспортировки.

Все существующие методы борьбы с потерями можно разделить на пассивные и активные.

К пассивным относятся методы, уменьшающие потери от «дыханий» резервуаров (устройство понтонных или плавающих крыш резервуаров), или центральный сбор паров «дышащих» резервуаров в общий газгольдер. Однако все эти решения не предотвращают потери от испарений при сливо-наливных операциях и перекачках нефти.

Активный метод – стабилизация нефти, при котором из нефти после ее промысловой подготовки извлекается значительная часть легких углеводородов, используемых далее как товарный продукт. Сущность стабилизации нефти заключается в отборе летучих углеводородов (депропанизации, дебутанизации), так как они по пути следования нефти, испаряясь, «провоцируют» потери углеводородов и более тяжёлых бензиновых фракций. При стабилизации нефтей наряду с удалением пропанов и бутанов извлекаются метан, пропан, этан и такие балластовые газы, как сероводород, углекислота и азот, что, сокращая потери лёгких фракций от испарения, исключает коррозию аппаратуры, оборудования и трубопроводов.

Получить абсолютно стабильную нефть, т.е. совершенно не способную испарятся в атмосферу невозможно. Поэтому понятие о стабильности нефтей условно и зависит от конкретных условии: летучести нефти, схемы её сбора, транспорта и хранения, уровни герметизации промысловых, транспортных сооружении, возможности реализации продуктов стабилизации, а также влияния стабилизации на бензиновый потенциал в нефти. Эти факторы должны определять глубину стабилизации нефтей.

Стабилизация нефти может применяться для снижения потерь лёгких фракций без частичного отбензинивания, хотя часто в процессе стабилизации предусматривается как частичное, так и полное отбензинивание стабилизируемых нефтей. За последнее время перед процессом стабилизации ставится более серьёзная задача - создание на основе этого процесса сырьевой базы для нефтехимической и химической промышленности.

Устанавливая целесообразность проведения стабилизации нефти и выбирая необходимую глубину извлечения легких фракций, не следует забывать и о выборе наиболее рационального места размещения узла стабилизации.

В зависимости от конкретных условии и требований, предъявляемых к стабилизации в части возможного использования продуктов установок, стабилизацию нефти проводят одним из следующих методов:

1) метод однократного испарения с отбором широкой фракции в сепараторах;

2) метод ректификации заключается в четком отборе на ректификационной колонне заданной фракции легких углеводородов. С интенсивным развитием нефтехимической промышленности и необходимостью обеспечения ее сырьевой базой этот способ получил широкое распространение, особенно при подготовке малосернистых нефтей (серы в нефти не более 2% мас.).

В сепараторах газ обычно отделяют от нефти в две или три ступени под небольшим давлением или при разрежении: первая ступень — 0,7-0,4 МПа, вторая — 0,27-0,35 МПа, третья — 0,1-0,2 МПа. Сепараторы первой ступени, выполняющие одновременно роль буферных емкостей, находятся, как правило, непосредственно на месторождении, сепараторы второй и третьей ступеней — обычно на территории центральных сборных пунктов (товарных парков и площадок для подготовки и перекачки нефти).

Состав отсепарированного газа в зависимости от давления меняется следующим образом: при увеличении давления в сепараторе уменьшается содержание пропанов, бутанов, пентанов и высших углеводородов, увеличивается содержание метана.

На количество и состав выделяющегося газа существенно влияет температура сепарации. С повышением температуры увеличивается количество выделяющегося газа, а также содержание в нем тяжелых углеводородов. При изменении режима сепарации на практике, как правило, температуру нефтегазовой смеси искусственно не меняют. Поэтому влияние температуры на процесс сепарации связано с изменением температуры окружающей среды и дебита скважин.

Для отделения нефтяного газа от капель жидкости на промыслах устанавливают газовые сепараторы, оборудованные фильтрами грубой и тонкой очистки из колец Рашига, металлической стружки, проволочной сетки и других материалов. Однако даже при трехступенчатой сепарации полное отделение газа от нефти не достигается. Кроме того, следует отметить, что, несмотря на совершенствование техники и технологии сепарации нефти и газа, промысловые сепараторы остаются громоздкими и дорогостоящими аппаратами. Их работа основана на малоэффективном гравитационном принципе, и они малопроизводительны; сепараторы перестают работать, когда нефтегазовая смесь образует пену. Потеря энергии, заключенной в нефтегазовом потоке, при снижении давления в ступенчатом разгазировании приводит к необходимости применения в дальнейшем для сбора и транспорта нефти и газа дополнительно насосных и компрессорных агрегатов.

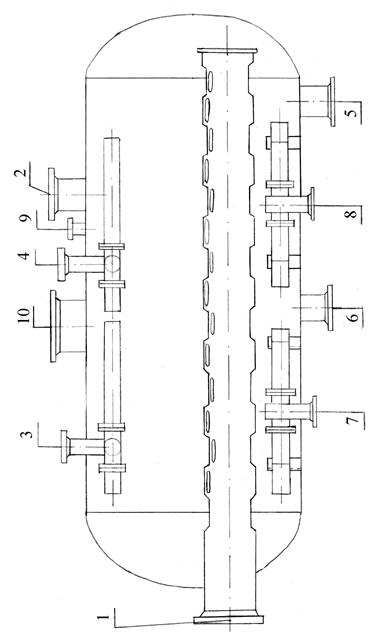

Сепаратор (рисунок 3.5) представляет собой горизонтальный аппарат, внутри которого непосредственно у вводного штуцера смонтированы сливные полки, обеспечивающие выделение основного количества газа. У штуцера выхода газа смонтированы вертикальный и горизонтальный фильтры очистки газа (каплеотбойники). Штуцер выхода нефти оборудован устройством, предотвращающим образование воронки.

Нефтегазовая смесь поступает через вводный штуцер на сливные полки, где и происходит основное отделение газа. Далее нефть движется по аппарату, занимая по высоте приблизительно половину его высоты, при этом из нефти выделяется газ, не успевший выделиться ранее. Выделившийся газ, вместе с частицами нефти, которые находятся во взвешенном состоянии, поступает на фильтры грубой и тонкой очистки газа. Очищенный газ через штуцер выхода газа выводится из аппарата. Дегазированная нефть через штуцер выхода нефти, расположенный в нижней части, также выводится из сепаратора. Для увеличения их производительности непосредственно на промыслах устанавливают устройства предварительного отбора газа.

Для увеличения глубины и улучшения качества сепарации в Татарстане используют ввод горячих дренажных вод перед сепарацией. Таким образом утилизируют тепло, увеличивают отбор газа, интенсифицируют процесс деэмульсации нефти, повышают качество сбрасываемой пластовой воды, уменьшают капиталовложения, затраты на энергоресурсообеспечение процессов и значительно улучшают условия охраны окружающей среды.

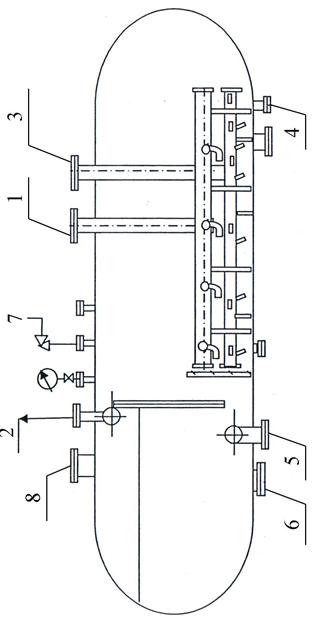

На рисунке 3.6 представлен трехфазный сепаратор для разделения нефти, газа и воды.

Рисунок 3.5 – Сепаратор НГС-11-0, 6-2400.

Назначения штуцеров: 1 – ввод нефтяной эмульсии, 2 – выход газа; 3 – выход эмульсии; 4 – дренаж; 5 – люк-лаз; 6 – для предохранительного клапана; 7,8 - каплеотбойники.

Рисунок 3.6 – Сепаратор трехфазный:

1 - корпус, 2 - ввод эмульсии, 3 - вывод газа, 4 - вывод нефти, 5 - вывод воды, 6 - устройство приема газожидкостной смеси, 7 - перегородка, 8 - система гидродинамического распределения и коалесценции, 9 - устройство улавливания капельной жидкости.

Для более глубокого извлечения легких фракций нефть направляют на специальные стабилизационные установки, в состав которых входят ректификационные колонны. Ректификация - это многократное испарение и конденсация на тарелках с четким разделением углеводородов. На стабилизационных установках все шире внедряют способ ректификации, позволяющий регулировать необходимую глубину извлечения того или иного компонента в зависимости от поставленной задачи (депропанизация, дебутанизация, и депентанизация). Ректификацию нефти проводят в колоннах при температуре 150 - 250 °С.

В основу процесса ректификации положено равновесие паровой и жидкой фаз, осуществляемое с выравниванием температуры и давления с обязательным перераспределением компонентов между ними.

Ректификационная колонна имеет специальные тарелки, которые представляют собой перфорированные плоские отсеки с патрубками. На тарелках при помощи специальных переливных устройств поддерживается постоянный уровень жидкости, избыток который отводится по сливным стаканам с тарелки на тарелку. Через специальные отверстия, щели на тарелках движутся пары. Для нормального протекания процесса требуется поддержание тесного контакта между движущимися парами и жидкостью. Паровая фаза движется снизу наверх, а жидкая фаза - сверху вниз (рис. 3.7).

На каждой тарелке происходит тепло- и массообмен между фазами. При этом паровая фаза обогащается низкокипящими компонентами и обедняется высококипящими компонентами. Жидкая фаза наоборот обогащается высококипящими и обедняется низкокипящими компонентами. Колонна, в которой осуществляется процесс ректификации, состоит из двух частей: концентрационной, расположенной выше ввода сырья и отгонной -ректификация жидкой фазы.

Стабилизацию нефти путем ректификации можно осуществлять по следующим схемам:

- стабилизация без "горячей струи";

- стабилизация с "горячей струей";

- стабилизация в двухколонном блоке.

Рисунок 3.7 – Схема движение паровых и жидких потоков на колпачковых тарелках.

Каждая из схем стабилизации нефти имеет свои преимущества и недостатки и может быть принята в зависимости от физико-химических свойств нефти и многих других факторов, которые должны быть положены в основу технико-экономического расчёта, определяющего приемлемость схем. Соответствующие схемы приведены в разделе 7.

Нефть перед ректификационными колоннами нагревается до более высоких температур, чем при сепарации, а нагрев осуществляется в специальных аппаратах – в печах.

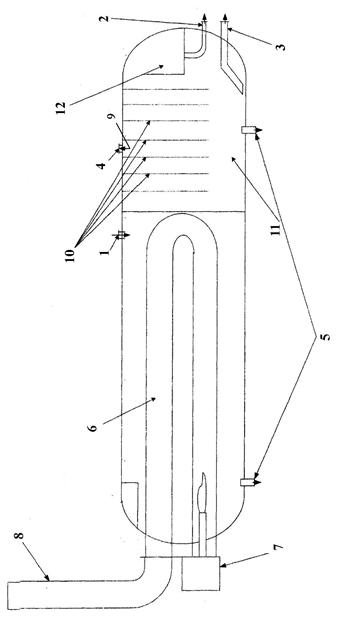

В блоках стабилизации путем ректификации обычно применяются высокопроизводительные печи пламенного горения типа «двускатные шатровые» или ПБ. При стабилизации сернистых и высокосернистых нефтей путем сепарации, где нагрев потока не более 800С, используют мобильные трубчатые блочные печи типа ПТБ-10 (рис. 3.8, 3.9), ПТБ-5 (рис. 3.10, 3.11), где цифра обозначает теплопроизводительность.

Рисунок 3.8 – Печь ПТБ-10. Поперечное сечение теплообменной камеры:

1 – запальник; 2 – подача газа; 3 – подача воздуха; 4 – корпус циклонной горелки; 5 – сопло горелки; 6 – теплообменные трубы; 7 – теплоизоляция.

Рисунок 3.9 – Печь ПТБ-10. Внешний вид:

1 – утепленное укрытие; 2 – ввод холодной нефтяной эмульсии; 3 – вывод нагретой нефтяной эмульсии; 4 – дымовые трубы; 5 – камера теплообменников; 6 – блок основания печи.

Блочная трубчатая печь ПТБ-10 представляет собой комплекс, состоящий из двух основных блоков: печи трубчатой ПТ-10 и блока управления и сигнализации БУС-10.

Внутри теплообменной камеры расположены четыре змеевика, состоящие из стальных бесшовных труб диаметром 159 мм со спиральным оребрением и двойников. Змеевики расположены парами, симметрично, слева и справа от продольной оси теплообменной камеры. Змеевиковые трубы по концам и в середине опираются на трубные доски из жаростойкой стали.

На нижней стенке (полу) теплообменной камеры установлены четыре сопла-конфузора для ввода продуктов сгорания в камеру и направляющие для улучшения инжекции рециркулируемых дымовых газов. Для выхода дымовых газов из камеры в нижней части боковых стенок каркаса предусмотрены дымоходы, к фланцам которых крепятся дымовые трубы.

Принцип работы теплообменной камеры заключается в том, что от горячих продуктов сгорания теплота через стенки труб змеевиков передается подогреваемой среде. Раскаленные продукты из камер сгорания через 4 сопла-конфузора в виде плоских струй поступают во внутреннее пространство теплообменной камеры. Струи инжектируют уже охлажденные дымовые газы из нижних боковых зон теплообменной камеры, создавая интенсивную рециркуляцию продуктов сгорания, смешиваются с ними и охлаждаются. Таким образом, трубы змеевика омываются охлажденными продуктами сгорания с температурой 700-9000С.

Холодная нефтяная эмульсия насосом подается во входной коллектор теплообменной камеры. Из входного коллектора нефтяная эмульсия поступает в нижние ветви четырех змеевиков, расположенных параллельными рядами в теплообменной камере, проходит по ним и собирается в выходном коллекторе.

При своем движении по змеевикам нефтяная эмульсия нагревается за счет теплоты продуктов сгорания топливного газа, сжигаемого в камерах сгорания. Подогретая до необходимой температуры нефтяная эмульсия из печи поступает в трубопровод.

Рисунок 3.10 – Печь ПТБ-5-40А. Поперечное сечение теплообменной камеры:

1 – каркас; 2 – обшивка внешняя; 3 – тепловая изоляция; 4 – обшивка внутренняя; 5,6 – доска трубная; 7 – змеевик однорядный; 8 – змеевик двухрядный; 9 – камера сгорания; 10 – перегородка; 11 – труба дымовая; 12 – контроль пламени.

Рисунок 3.11 – Печь ПТБ-5-40А. Внешний вид:

1 – камера теплообменная; 2 – блок основания печи; 3 – блок вентиляторного агрегата.

Установка подготовки нефти (теория)

ВВЕДЕНИЕ

Значительную часть в общем объеме капитальных вложений нефтяной отрасли занимают объекты промысловой подготовки нефти. Установки подготовки нефти, как заключительное звено в ряду нефтепромысловых процессов, включают следующие процессы: сепарацию, обезвоживание, обессоливание, стабилизацию нефти и очистку углеводородных фракций. Совершенствование этих процессов позволит значительно упростить технологическую схему подготовки нефти.

Технологическая и преддипломная практики и проектирование по теме «Установка подготовки нефти» позволяют студентам закрепить теоретические знания, полученные в процессе обучения. Кроме того, студенты, находясь на практике, изучают технологию процессов подготовки нефти, знакомятся с оборудованием, аппаратурой и контрольно-измерительными приборами, получают представление о лабораторном контроле и исследованиях, проводимых предприятиями в области усовершенствования технологии процесса, а также мероприятиях по повышению производительности труда и технико-экономических показателях работы установки.

Изучение специальной литературы по вопросам подготовки нефти, сбор материала на практике позволит студентам проанализировать работу установки, внести при проектировании какие-либо изменения в технологическую схему, режим работы установки, аппаратурное оформление процесса и технологические расчеты согласно заданию на проектирование.

1 Процесс обезвоживания нефти. В процессе добычи нефти сопутствующая пластовая вода своим напором вытесняет нефть из пористых пород пласта к скважинам. При этом происходит диспергирование пластовой воды в нефтяной фазе с образованием водонефтяных эмульсий. В начальный период добычи на новом месторождении из скважин часто получают безводную или малообводненную нефть. Однако со временем обводненность добываемой нефти увеличивается с различной скоростью и на старых промыслах иногда достигает 80-90%.

По техническим требованиям (ГОСТ Р 51858-2002) к нефти, производимой нефтегазодобывающими организациями при подготовке к транспортированию по магистральным нефтепроводам, наливным транспортом для поставки потребителям нашей страны и на экспорт в зависимости от группы подготовки в ней должно содержаться не более 100-900 мг/л хлористых солей; 0,5-1,0% (мас.) воды; 0,05 % (мас.) механических примесей.

Большинство исследователей считает, что в пластовых условиях диспергирование газо-нефте-водных систем практически исключается, а начало процесса их диспергирования наступает в стволе скважин. Глубинные пробы жидкости, отобранные у забоя скважины, как правило, состоят из безводной нефти и воды, в то время как на поверхности отбирают высокодисперсную эмульсию. При подъеме нефти и понижении давления газ выделяется с такой энергией, что ее вполне достаточно для диспергирования капель пластовой воды.

После прохождения нефтяного сырья через штуцирующие устройства, газовые сепараторы, центробежные насосы скорость потока и турбулентность возрастают, что приводит к уменьшению диаметра капель воды в десятки и сотни раз. У устья скважины основной объем эмульгированной воды - 98% - сконцентрирован в каплях диаметром около 200 мкм. После газового сепаратора диаметр капель уменьшается до 1 - 15 мкм.

Устойчивость водонефтяных эмульсий определяется дисперсностью и прочностью структуры межфазного стабилизирующего слоя, который формируется с участием присутствующих в нефти эмульгаторов.

На формирование стабилизирующего слоя оказывают влияние много факторов, из которых можно выделить следующие:

- химический состав;

- физико-химические и коллоидно-химические свойства нефти и пластовой воды;

- обводненность;

- наличие мехпримесей;

- содержание легких фракций углеводородов;

- технологические параметры подготовки, хранения и транспортирования нефти;

- химические реагенты, применяемые в технологиях добычи и транспортирования нефти. Это синтетические ПАВ, которые были использованы в результате химизации технологических процессов «пласт-скважина»: при вскрытии пласта, обработки призабойных зон, МУН, ГРП и других.

Главными компонентами граничной пленки являются эмульгаторы нефтяного происхождения - асфальтены и смолы. Эти вещества представляют собой полициклические конденсированные соединения, содержащие гетероциклы с серой и азотом. Кроме того, это карбены, карбоиды, порфирины, металл-порфириновые комплексы ванадия, никеля, железа, магния и другие полярные или поляризуемые компоненты нефти.

В формировании стабилизирующего слоя участвуют микрокристаллы высокоплавких парафинов, церезинов, твердые частицы глины, ила, песка, горных пород, продуктов коррозии, солей, гидроксидов, которые содержатся в высокодисперсном состоянии в нефти или пластовой воде.

Некоторые ученые считают, что эмульгаторами водонефтяных эмульсий могут быть все вещества, входящие в состав нефти в виде коллоидных частиц. Это определяется содержанием в нефти парафиновых и ароматических углеводородов и наличием в них веществ, обладающих дефлокулирующим действием.

Экспериментальными работами показано, что в случае удаления эмульгаторов устойчивые нефтяные эмульсии не образуются. Эмульгаторы, обладающие гидрофобными свойствами, способствуют образованию эмульсии типа В/М, а эмульгаторы, имеющие гидрофильные свойства, способствуют образованию эмульсии типа М/В.

Добываемая из скважин жидкость представляет собой, главным образом, водонефтяную эмульсию с определенным содержанием растворенных газов или свободной газовой фазы и механических примесей. Добыча и транспорт обводненной газонасыщенной продукции осложняются из-за образования исключительно стойких водонефтяных эмульсий. Часто при достижении обводненности до 40-60% теряется подвижность системы. При внутрипромысловом транспортировании такой продукции может произойти повышение давления на дожимных насосных станциях (ДНС), их отключение, разрывы нефтепроводов, значительное увеличение энергозатрат на перекачку продукции.

Установлено, что:

- вязкость нефти с ростом ее обводненности растет по экспоненциальному закону;

- при обводненности нефти выше некоторого значения появляется аномалия в виде зависимости вязкости от скорости сдвига;

- при снижении температуры аномалии проявляется ярче и при меньшей обводненности;

Как правило, зависимость вязкости водонефтяных эмульсий от обводненности имеет максимум при обводненности 40-75%, затем снижается. С увеличением температуры вязкость уменьшается, сохраняя при этом аналогичную экстремальную зависимость.

Для предотвращения образования стойких водонефтяных эмульсий и снижения их вязкости практикуется ранний ввод в систему реагента-деэмульгатора. Точками ввода деэмульгатора может быть непосредственно забой скважины (внутрискважинная деэмульсация), выкидные линии и сборные коллекторы (путевая деэмульсация), групповые замерные установки (перед сепарационными установками).

Необходимо отметить, что в данном случае особенно важно не допустить полного расслоения эмульсии, так как перекачивание расслоившейся эмульсии по трубопроводу, ведет к возникновению желобковой (ручейковой) коррозии.

Разрушение водонефтяных эмульсий заключается в превращении их из агрегативно-устойчивого мелкодисперсного состояния в кинетически неустойчивую, крупнодисперсную, расслаивающуюся систему.

Существует условная классификация способов деэмульгирования нефтей на механические (фильтрация, центрифугирование, обработка акустическими и ультразвуковыми колебаниями и др.), термические (подогрев с отстаиванием, промывка горячей водой), электрические (обработка в электромагнитных полях) и химические (обработка реагентами-деэмульгаторами). В основу подобной классификации способов деэмульсации нефтей положена та или иная особенность соответствующего метода на определенной стадии деэмульгрования, поэтому при таком подходе все способы на практике получаются комбинированными, их невозможно сравнить и сопоставить друг с другом.

Выделяют три основные стадии процесса разрушения водонефтяных эмульсий:

- разрушение стабилизирующих (бронирующих) оболочек;

- укрупнение капель;

- разделение фаз.

На первой стадии главным и наиболее универсальным является действие реагентов-деэмульгаторов. В некоторых случаях возможно сильное ослабление и частичное разрушение бронирующих оболочек под действием нагрева или интенсивного перемешивания (передиспергирования). Также частично оболочки могут быть разрушены с помощью электростатического или электромагнитного поля промышленной частоты (ПЧ).

Укрупнению капель после химического разрушения стабилизирующего слоя способствует нагрев, перемешивание, воздействия электростатических и электромагнитных полей, применение коалесцирующих насадок, гидродинамических и акустических эффектов, флоакулянтов, промывки в слое воды. Для разделения фаз эффективно применение электростатического поля, центрифугирование, отстаивание, пенная деэмульсация, флотация.

Сущность химического деэмульгирования состоит во взаимодействии ПАВ деэмульгатора со стабилизирующим слоем водонефтяной эмульсии. Именно индивидуальность состава и строения межфазного стабилизирующего слоя объясняет избирательность действия деэмульгатора.

Механизм действия деэмульгаторов согласно представлениям Ребиндера состоит в следующем. Молекулы ПАВ, входящие в состав деэмульгатора, обладают большей поверхностной активностью, чем природные эмульгаторы водонефтяных эмульсий, поэтому они вытесняют их с границы раздела фаз и необратимо разрушают прочные гелеобразные адсорбционно-сольватного стабилизирующие слои. При взаимодействии ПАВ-деэмульгатора со стабилизирующим слоем протекают процессы адсорбции, диспергирования, пептизации, солюбилизации, смачивания, что способствует переводу этих частиц с границы раздела в объем водной или нефтяной фазы. Образующиеся на их месте адсорбционные слои из молекул ПАВ-деэмульгатора практически не обладают заметными структурно-механическими свойствами, что способствует быстрой коалесценции капель воды при их контакте друг с другом.

Деэмульгаторы - это композиционные составы, которые включают растворитель и активную основу. Активная основа деэмульгатора состоит из поверхностно-активных веществ (ПАВ). Это может быть одно вещество, но, как правило, активная основа эффективных деэмульгаторов содержит несколько ПАВ разной химической структуры. Например, фирма Клариант, производитель деэмульгаторов марки Диссольван, для разработки активной основы деэмульгаторов имеет свыше пятидесяти (50) базовых компонентов. Обычно активная основа современного деэмульгатора содержит от двух до пяти ПАВ.

При подготовке нефти к переработке необходимо учитывать, что свежие эмульсии разрушаются значительно легче и при меньших затратах. Для снижения или прекращения процесса «старения» водонефтяной эмульсии необходимо как можно быстрее смешивать свежеполученные эмульсии с эффективным деэмульгатором, например, подачей деэмульгатора в скважину (внутрискважинная деэмульсация).

Деэмульгатор не только способствует разрушению и пептизации гелеобразного слоя, но и препятствуют дальнейшему его упрочению. Поэтому процесс «старения» высокодисперсной эмульсии, оставшейся в нефти после обезвоживания в присутствии деэмульгатора должен значительно замедлиться или полностью прекратиться. Это имеет большое значение для дальнейшего полного удаления солей из нефти.

Нефть с небольшим содержанием воды в виде высокодисперсной эмульсии, прошедшей стадию «старения», почти невозможно полностью обессолить существующими способами. Та же нефть, подвергнутая на нефтепромысле обезвоживанию с применением деэмульгатора до остаточного содержания хлористых солей 40-50 мг/л, легко и практически полностью обессоливаться на ЭЛОУ НПЗ.

При любой технологии подготовки нефти вопросам подбора эффективных деэмульгаторов, определению их оптимальных расходов и точек ввода должно уделяться особое внимание. Это объясняется тем, что основной выигрыш в снижении затрат на подготовку нефти (снижение температуры деэмульсации, времени отстаивания, расхода деэмульгатора и т.д.) всецело зависит от изменений стойкости водонефтяных эмульсий в процессе ее движения по нефтесборной системе.

Для того, чтобы поверхностно-активное вещество приобрело деэмульгирующую активность, оно должно обладать комплексом свойств, наиболее принципиальны из которых:

- высокая поверхностная активность при адсорбции как из водной, так и из нефтяной азы;

- смачивающая (и пептизирующая) способность коллоидно-дисперсных частиц асфальто-смолистых веществ и механических примесей;

- удовлетворительная конвективная и молекулярная диффузия;

- способность формировать в условиях конкурентного взаимодействия с присутствующими в нефти ПАВ адсорбционные слои с низкой структурно-механической прочностью.

В технологическом плане критерии оценки и выбора деэмульгатора следующие:

- полнота отделения воды (хорошая «способность конечного разрушения»);

- скорость отделения воды (хорошее «реагирование»);

- качество отделенной воды (прозрачная водная фаза, не содержащая нефть);

- качество обработанной нефти (низкое содержание остаточной воды и солей);

- эксплуатационная надежность при пониженной дозировке в случае помех на производстве;

- эксплуатационная надежность при колебаниях температуры в случае подготовки сырой нефти;

- эксплуатационная надежность при изменяющихся производственных условиях (хорошая активность по отношению как к свежей, так и стареющей эмульсии, как при подготовке отдельных эмульсий, так и смесей);

- отсутствие редиспергирования при превышении дозировки.

Нефтерастворимые деэмульгаторы имеют по сравнению с водорастворимыми экономические преимущества, т.к. они в условиях подготовки с несколькими последовательными ступенями отделения воды находятся в нефтяной фазе эмульсии и не теряются вместе с водой. Критерием покупки деэмульгатора должно быть соотношение стоимости и эффективности, а не количественная цена.

Деэмульгаторы должны быть совместимы с другими реагентами, используемыми при добыче и транспортировке нефти, не должны оказывать отрицательного влияния на переработку нефти и должны быть безопасными в экологическом и санитарном отношении. В условиях производства отдается предпочтение наиболее универсальным деэмульгаторам, которые могут эффективно работать на всех или большинстве объектах данного района с различными технологическими схемами, параметрами деэмульсации и аппаратурным оснащением.

При любой технологии подготовки нефти вопросам подбора эффективных деэмульгаторов, определению их оптимальных расходов и точек ввода должно уделяться особое внимание. Основной выигрыш в снижении затрат на подготовку нефти (снижение температуры деэмульсации, времени отстаивания, расхода деэмульгатора и т.д.) всецело зависит от изменений стойкости водонефтяных эмульсий в процессе ее движения по нефтесборной системе.

Отделение воды из нефти происходит в отстойниках, куда подается частично или полностью разрушенная эмульсия. В настоящее время имеется большое число отстойников, отличающихся конструктивными элементами, направленными на увеличение их пропускной способности и на улучшение качества разделения воды от нефти. Отличительной особенностью отстойника для глубокого обезвоживания нефти является применение распределителя эмульсии и сборника нефти в виде перфорированных патрубков, расположенных соответственно вдоль и поперек оси цилиндрической емкости в верхней части аппарата. Эти аппараты просты по устройству, универсальны и имеют высокую эффективность. В отстойниках процесс разделения фаз эмульсии (воды от нефти) совершается в условиях ламинарного режима, то есть когда дисперсная фаза (капельки воды) движется в дисперсионной среде с определенными скоростями..

Для интенсификации процесса отстаивания воды от нефти необходимо производить промывку нефти в воде, вводя нефть через маточник через слой воды.

Помимо стандартных отстойников, представленных на рисунках 3.1 и 3.2, на установках подготовки нефти могут применяться деэмульсаторы «Heater-Threater» (рис. 3.3). Их основное отличие - секция подогрева жидкости с жаровой трубой и укороченная секция механической коалесценции.

Рисунок 3.1 – Отстойник ОГ-200П.

Назначения штуцеров: 1 – ввод нефтяной эмульсии, 2 – выход газа; 3,4 – выход нефти; 5 – выход пластовой воды; 6 – для дренажа, очистки; 7,8 – для промывки; 9 – для предохранительного клапана; 10 – люк-лаз.

Рисунок 3.2 – Отстойник О-2 V-80 м3:

Назначения штуцеров: 1 – ввод нефтяной эмульсии; 2 – выход нефти; 3 – ввод воды на промывку; 4,5 – дренаж; 6 – для дренажа, очистки; 7 – сброс с ППК; 8 – люк-лаз.

Рисунок 3.3 – Отстойник «Heater-Threater»:

1 – вход нефти; 2 – выход нефти; 3 – выход воды; 4 – выход газа; 5 – дренаж; 6 – жаровая труба; 7 – газовый шкаф; 8 – дымогарная труба; 9 – отбойники нефти; 10 – коалесцентные решетки.

Нагреваясь в начале, в секции жаровых труб, жидкость проходит через располагающуюся в задней части емкости, секцию механической коалесценции, что в совокупности обеспечивает необходимое качество нефти и воды на выходе из установки. Вода, собираясь ниже нефтяной фазы, и проходя через набор отбойных пластин, сбрасывается через выходной патрубок, расположенный в конце емкости. Погашение колебаний, вызванных неравномерностью входящего потока, отделение газа от жидкости и разрушение пены (в случае ее образовании) происходит в верхней части сосуда, по всей его длине. Выходной патрубок газа расположен вверху емкости, близко к ее торцу.

В условиях, когда требования к нагреву жидкости относительно умеренны, секция нагрева установки оборудуется одной жаровой трубой, которая устанавливается горизонтально, заметно выше центральной осевой линии сосуда. Так как уровень воды в установке предварительного сброса воды может достигать 50-70% от уровня емкости, то конструктивно высокое расположение жаровой трубы обеспечивает ее минимальное погружение в водяную фазу, уменьшая тем самым потери тепла на нагрев воды.

2 Процесс обессоливания нефти. Нефтяное сырье, которое извлекается из недр земли на поверхность, содержит нефть и сопутствующие примеси. Очистка нефти от вредных примесей занимает важное место среди основных процессов, связанных с добычей, сбором и транспортировкой товарной нефти потребителю: нефтеперерабатывающим заводам или на экспорт.

Вредные примеси нефти можно разделить на две группы: гидрофильные (липофобные) и гидрофобные (липофильные). Гидрофобные примеси растворимы в нефти. Это металлорганические соединения (металлпорфириновые комплексы), органические кислоты, среди которых наиболее нежелательны хлорорганические соединения.

К гидрофильным примесям относятся те, которые по своей природе не растворимы в нефти - это вода и растворенные в ней неорганические соли, а также твердые соли, механические примеси (песок, глина), сероводород и др. Эти примеси находятся в другой фазе - диспергированных в нефти глобулах пластовой воды.

Степень очистки углеводородного сырья от исходных загрязнений - воды, солей, механических примесей - существенно влияет на его транспортировку, переработку, эксплуатационные характеристики и экологическую безопасность нефтепродуктов.

Степень очистки или подготовки нефти в районах ее добычи существенно влияет на эффективность и надежность работы магистрального трубопроводного транспорта. Перекачка вместе с нефтью даже 1-2 % балласта способствует:

- более интенсивному коррозионному износу насосного оборудования,

- снижению пропускной способности трубопроводов,

- повышению опасности их порывов.

Повышенное содержание воды, хлористых солей и механических примесей в нефтях, поступающих на переработку (на НПЗ):

- ухудшает качество получаемых из нее продуктов и эффективность вторичных термических и каталитических процессов,

- создает проблемы борьбы с коррозией,

- происходит закупорка теплообменной и нефтеперегонной аппаратуры,

- требуется утилизация солесодержащих стоков, исключающих возможность их использования в системе оборотного водоснабжения; сброс даже хорошо очищенных от нефтепродуктов и других примесей стоков НПЗ в открытые водоемы запрещен.

При обессоливании обезвоженную нефть смешивают с пресной водой (5-10 % мас.). Перемешивание нефти с промывочной водой проводится за счет перепада давления на клапане или задвижке. Образуется искусственная эмульсия, которая затем разрушается. При этом пресная вода экстрагирует остаточные соли и дренажная вода отделяется из обессоленной нефти в отстойнике.

Для удаления солей из тяжелых нефтей применение только пресной воды недостаточно и обессоливание осуществляется в электрическом поле, в аппаратах-электродегидраторах (блок ЭЛОУ). Это емкости, снабженные электродами, к которым подводится переменный ток высокого напряжения. Сейчас используют горизонтальные электродегидраторы объемом 80, 160 и 200 м3. Электроды в них расположены почти посередине аппарата. Они подвешены горизонтально друг над другом, расстояние между ними – 25-40 см.

В результате индукции электрического поля диспергированные капли минерализованной воды поляризуются и вытягиваются вдоль силовых линий с образованием в вершинах капель воды электрических зарядов, противоположным зарядам на электродах. Под действием основного и дополнительного электрических полей происходит сначала упорядоченное движение, а затем столкновение капель воды под действием сил, определяемых формулой (1):

, (1)

где К – коэффициент пропорциональности;

Е – напряженность электрического поля;

r – радиус глобулы;

e – расстояние между центрами капель.

Если расстояние между каплями незначительно, а их размер сравнительно велик, то сила притяжения становится настолько большой, что адсорбированная на поверхности капель воды «бронирующая» оболочка, отделяющая их от нефти, сдавливается и разрушается, в результате чего происходит коалесценция капель воды.

Эффективность разрушения эмульсий в поле переменного тока значительно выше, чем в поле постоянного тока. В поле переменного тока происходит циклическое изменение направление движения тока и напряженность поля, в результате чего капли воды изменяют направление своего движения синхронно основному полю и поэтому все время находятся в состоянии колебания. Под действием сил электрического поля форма капель постоянно меняется и капли воды непрерывно деформируются, что способствует разрушению адсорбированных оболочек на них и слиянию этих капель. В настоящее время электроды работают на переменном токе промышленной частоты (50 Гц).

В горизонтальных электродегидраторах крупные глобулы воды выпадают из нефти еще до попадания в зону сильного электрического поля, расположенную в межэлектродном пространстве. Поэтому в нем можно обрабатывать нефть с большим содержанием воды, не опасаясь чрезмерного увеличения силы тока между электродами. Следует иметь в виду, что повышение температуры обессоливания увеличивает электрическую проводимость и силу тока, усложняет условия работы изолятора.

Из-за высокого напряжения электрического тока аппараты представляют повышенную опасность. Верхняя площадка на аппарате, где расположены трансформатор и реактивные катушки, имеет сетчатое и решетчатое ограждение. На лестнице, служащей для подъема на электродегидратор, предусматривается блокировочное устройство, отключающее главную цепь электропитания при открытой дверце лестницы. Устройство для отключения напряжения при понижении уровня нефти в электродегидраторе имеет каждый аппарат.

Товарная нефть с промыслов, поступающая на переработку, подвергается доочистке - глубокому обессоливанию на блоках ЭЛОУ НПЗ. В настоящее время требования по обессоливанию очень жесткие: 2-3 мг/л и менее хлористых солей.

Глубина обессоливания влияет на степень удаления металлов из нефти. Исследования показали, что наибольшее снижение содержания металлов в нефти наблюдается при достижении глубокого обессоливания нефти до остаточного содержания хлористых солей 1-2 мг/л. При этом значительно снижается содержание натрия, кальция, частично удаляется калий, магний, железо, никель. Содержание ванадия в обессоленной нефти остается таким же, как в сырой нефти, и не зависит от глубины обессоливания.

Удаление соединений металлов способствует уменьшению зольности в продуктах переработки нефти - мазуте, коксе и т.д. Глубокое обессоливание нефти обеспечивает более эффективную работу установок каталитического крекинга. Металлы натрий и никель, содержащиеся в вакуумном дистилляте - сырье установок каталитического крекинга - способствуют дезактивации катализатора и снижают селективность процесса, что приводит к уменьшению глубины крекинга и выхода бензина вследствие большого коксо- и газообразования.

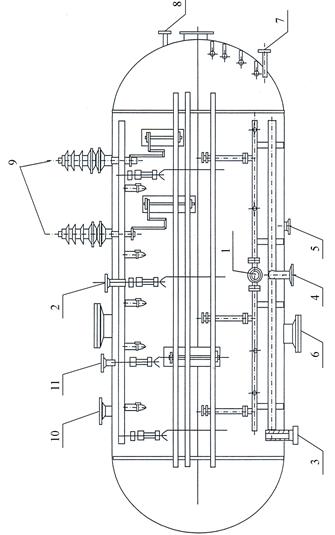

Вид электродегидратора представлен на рис. 3.4.

Рисунок 3.4 – Электродегидратор горизонтальный.

Назначение штуцеров: 1 – вход нефти; 2 – выход нефти; 3 – для откачки нефи; 4 – вход воды на промывку; 5 – вывод соленой воды; 6 – для удаления шлама; 7,8 – для регулятора уровня; 9 – для проходного изолятора; 10 – для предохранительного клапана; 11 – для сигнализатора уровня.

В верхней половине аппарата размещена электродная система, состоящая из нижнего электрода, верхнего электрода и размещенного на нём настила, выполняющего функцию площадки обслуживания изоляторов.

В верхней части аппарата размещена система электропитания, включающая установленные на площадке обслуживания высоковольтные источники питания типа, ввод высокого напряжения, изоляторы проходные типа и токоведущие тросики, соединяющие проходные изоляторы со стержнями токоведущими верхнего и нижнего электродов.

Аппарат снабжен люками-лазами, расположенными в днищах аппарата для возможности доступа в нижнюю и верхнюю его часть, а также по верхней образующей двумя люками для вентиляции аппарата во время остановок и для обслуживания верхнего электрода.

Сырая нефть в смеси с промывочной водой поступает через штуцер в распределитель сырья, истекает из его отверстий и движется вверх через слой отстоявшейся воды, а затем через слабое электрическое поле между уровнем воды и нижним электродом, далее в сильном электрическом поле между верхним и нижним электродами. При этом движении капли воды укрупняются и осаждаются в нижнюю часть аппарата. Обезвоженная нефть собирается двумя сборниками и через штуцера выводится из аппарата.

Вода собирается в нижней части аппарата и через коллектор вывода воды выводится из аппарата. Уровень воды автоматически поддерживается между распределителем сырья и нижним электродом.

Решение задач по Хорошко часть 2

Задача 3.1 (Хорошко) Кривая ИТК фракции 240-350°С соболиной нефти

представлена цифровыми значениями: начало кипения (н.к.) − 241°С; 10% − 253°С; 30% − 274°С; 50% − 291°С; 70% − 316°С; 90% − 339°С; 98% − 349°С. Построить кривую ИТК и линию ОИ при атмосферном давлении.

Задача 3.2 (Хорошко) При разгонке давыдовской нефти в стандартном аппарате АРН-2 для ее керосино-газойлевой части поучены следующие результаты:

Пределы выкипания фракции, °С 200-220 220-240 240-250 250-260 260-280 280-300

Выход на нефть, % 1,78 2,14 3,03 2,02 2,17 2,90.

Построить кривую ИТК и линию ОИ при атмосферном давлении для фракции 200-300°С.

Скачать решение задачи 3.2 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.3 (Хорошко) Построить линию ОИ при атмосферном давлении для бензиновой фракции, характерные точки выкипания которых по данным ИТК следующие: 10% − 54°С; 50% − 117°С; 70% − 143°С.

Скачать решение задачи 3.3 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.4 (Хорошко) Построить приближенно линию ОИ для фракции 250-350°С.

Задача 3.5 (Хорошко) Взятые по ИТК доли отгона и соответствующие температуры для широкой масляной фракции (ШМФ) следующие: 10% − 368°С; 50% − 415°C; 70% − 460°C. Построить линии ОИ для ШМФ при давлении 10 кПа.

Задача 3.6 (Хорошко) Построить линию однократного испарения для фракции реактивного топлива 120-240°C при атмосферном давлении.

Скачать решение задачи 3.6 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.7 (Хорошко) Построить линию ОИ для узкой бензиновой фракции 140-180°С при давлении 340 кПа.

Задача 3.8 (Хорошко) Масляный погон 360-420°С выходит из колонны при давлении 9 кПа. Построить линию ОИ погона для заданного давления.

Задача 3.9 (Хорошко) Фракция 120-230°С выводится боковым продуктом из колонны К-2. Найти по линии однократного испарения температуру вывода фракции, если ее парциальное давление составляет 90 кПа.

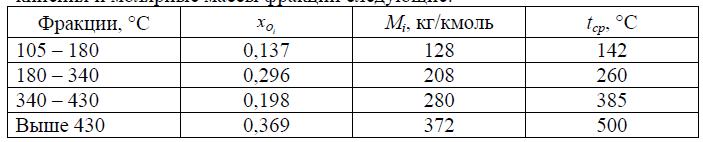

Задача 3.10 (Хорошко) Сверху ректификационной колонны выходит 96 300 кг/ч паров бензиновой фракции 105-180°С и 3720 кг/ч водяных паров. Фракционный состав бензина: 10% − 114°С, 50% − 142°С, 70% − 162°С, его молярная масса 112 кг/кмоль. Найти температуру верха колонны, если давление над верхней тарелкой составляет 147 кПа.

Скачать решение задачи 3.10 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.11 (Хорошко) Масляный дистиллят 420-460°С (М=403 кг/кмоль) в количестве 7570 кг/ч отбирается в качестве бокового продукта вакуумной колонны. Через сечение отбора проходит 9610 кг/ч паров фракции 350-420°С (М=370 кг/кмоль), 720 кг/ч паров и газов разложения (М=36 кг/кмоль) и 1150 кг/ч водяных паров. Давление на тарелке отбора 14,7 кПа. Определить температуру вывода дистиллята.

Задача 3.12 (Хорошко) Верхний продукт, выходящий в парах при давлении 1500 кПа сверху ректификационной колонны-депропанизатора, имеет состав (в молярных долях): этан − 0,009, пропан − 0,971, изо-бутан 0,012, н-бутан −0,008. Рассчитать температуру вверху колонны. Для определения констант фазового равновесия компонентов использовать прил.8.

Скачать решение задачи 3.12 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.13 (Хорошко) Бутановая колонна установки стабилизации газового бензина работает под давлением 600 кПа. Сверху колонны выходит продукт, молярный состав паров которого: пропан − 0,083, изо-бутан − 0,328, н-бутан − 0,526, изо-пентан − 0,042, н-пентан − 0,021. Найти температуру уходящих паров. Константы фазового равновесия определить по прил.8.

Скачать решение задачи 3.13 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.14 (Хорошко) Определить температуру верха отбензинивающей колонны, работающей под давлением 317 кПа. Данные для расчета следующие:

Температурные пределы выкипания фракций, °С

tср, °С y/ tcp

Н.к. – 85 0,861 63

85 – 140 0,128 110

140 – 180 0,011 158

Скачать решение задачи 3.14 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.15 (Хорошко) Жидкий остаток изо-бутановой колонны, работающей под давлением 0,65 МПа, имеет состав (в массовых долях): изо-бутан − 0,025, н-бутан − 0,844, изо-пентан − 0,131. Определить температуру внизу колонны.

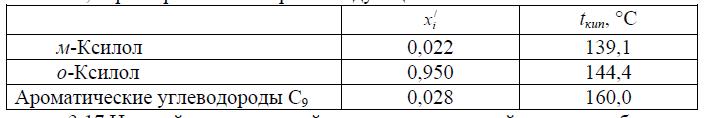

Задача 3.16 (Хорошко) Снизу ректификационной колонны выходит концентрат о-ксилола, характеристика которого следующая:

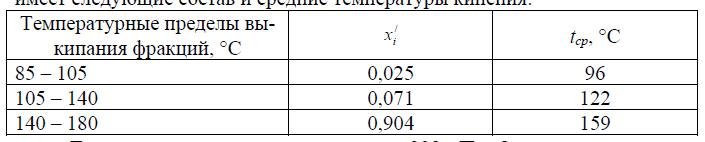

Задача 3.17 (Хорошко) Нижний продукт одной из колонн вторичной перегонки бензина имеет следующие состав и средние температуры кипения:

Давление внизу колонны составляет 238 кПа. Определить температуру вывода продукта.

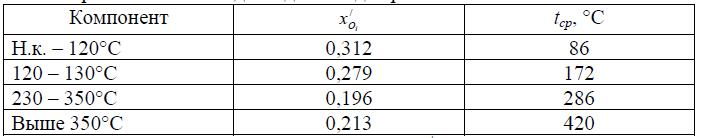

Задача 3.18 (Хорошко) Рассчитать молярный состав жидкой фазы нефти, нагретой до 290°С при 213 кПа. Исходные данные для расчета:

Молярную долю отгона нефти принять е/=0,66.

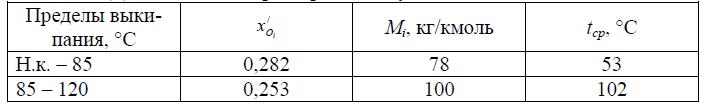

Задача 3.19 (Хорошко) Даны состав и характеристики лугинецкой газового конденсата:

Определить молярный состав паровой фазы конденсата, нагретого до 190°С при 392 кПа. Молярная доля отгона равна 0,84.

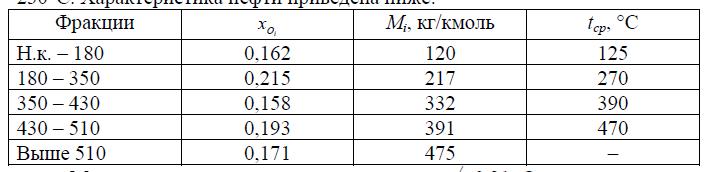

Задача 3.20 (Хорошко) При давлении 189 кПа нефть подогревается до температуры 230°С. Характеристика нефти приведена ниже:

Молярная доля отгона при этих условиях е/=0,21. Определить массовую долю отгона нефти.

Задача 3.21 (Хорошко) Отбензиненная нефть поступает в основную атмосферную колонну при 360°С и 178 кПа. Массовый состав нефти, средние температуры кипения и молярные массы фракций следующие:

Определить молярную долю отгона нефти при заданных условиях.

Скачать решение задачи 3.21 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.22 (Хорошко) Широкая бензиновая фракция состоит из следующих фракцийкомпонентов:

Компонент xOi tср, °С

Н.к. − 85°С 0,323 70

85 − 120°С 0,249 100

120 − 140°С 0,145 130

Выше 140°С 0,283 162

При нагреве фракции до некоторой температуры молярная доля отгона составила 0,17 при давлении 335 кПа.

Определить температуру нагрева.

Задача 3.23 (Хорошко) Основная атмосферная колонна установки АВТ перерабатывает 207 кг/с нефти. Массовый выход светлых продуктов составляет: газ − 1,8%, бензин − 22,1 %, фракция дизельного топлива − 31,8%. Установка работает 335 дней в году. Потери равны 0,83%, Составить материальный баланс установки в килограммах в час и тысячах тонн в год.

Задача 3.24 (Хорошко) В вакуумной колонне получают (в массовых долях): пары и газы разложения − 0,016, вакуумный газойль − 0,080, фракции 350-420°С − 0,243, фракции 420-500°С − 0,261 и гудрон. Потери составляют 0,013. Расход подаваемого в колонну мазута равен 17 кг/с. Составить материальный баланс колонны в килограммах в секунду и килограммах в час.

Скачать решение задачи 3.24 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.25 (Хорошко) Состав продуктов (в массовых долях) блока четкой ректификации бензина следующий: фракция н.к.-62°С − 0,103; фракция 62-105°С − 0,348; фракция 105-140°С − 0,232; фракция выше 140°С − 0,301; остальное − потери. Составить материальный баланс блока в килограммах в секунду, если суточная переработка по сырью равна 2870 т.

Скачать решение задачи 3.25 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.26 (Хорошко) В колонну стабилизации бензина поступает 33,04 кг/с бензиновой фракции (ρ420= 0,746), нагретой до температуры 170°С. Массовый выход стабильного бензина (ρ420= 0,683) равен 8%. Температура верха колонны 65°С, низа 190°С. Расход острого орошения 5,03 кг/с, его температура 50°С. Составить материальный и тепловой баланс колонны и определить тепловой поток, который необходимо подвести вниз колонны.

Скачать решение задачи 3.26 (Хорошко) (цена 200р)

Задача 3.27 (Хорошко) В бензиновую секцию основной атмосферной колонны поступает 4,28 кг/с паров бензиновой (ρ420 = 0,734), 9,21 кг/с паров керосиновой фракции (ρ420= 0,805) и 1,29 кг/с водяного пара. Давление в секции 0,15МПа. Температура всех входящих компонентов 190°С. Из секции выходят в тех же количествах пары бензина и водяной пар с температурой 100°С и жидкий керосин с температурой 185°С. Определить расход острого орошения, подаваемого с температурой 35°С.

Скачать решение задачи 3.27 (Хорошко) (цена 200р)

Задача 3.28 (Хорошко) Избыточный тепловой поток в колонне (12,7 МВт) снимается циркуляционным орошением (ρ420 = 0,839), которое выходит из колонны с температурой 230°С. Найти температуру ввода циркуляционного орошения, если его расход составляет 35 кг/с.

Скачать решение задачи 3.28 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.29 (Хорошко) В вакуумную колонну поступает 13,75 кг/с мазута (ρ420= 0,941, t=410°С). Состав продуктов колонны (в массовых долях): пары газойля (ρ420=0,879, t=465°С) − 0,093; масляный погон I (ρ420= 0,916, t=205°С) − 0,275; масляный погон II (ρ420=0,934, t=350°С) − 0,264; гудрон (ρ420= 0,962, t=380°С) − 0,368. Вниз колонны подается 0,48 кг/с водяного пара (t=400°С). Составить материальный и тепловой баланс колонны, определить количество острого орошения, которое уходит из колонны с той же тарелки, что и масляный погон I, и возвращается с температурой 60°С.

Скачать решение задачи 3.29 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.30 (Хорошко) Расход отбензиненной нефти (ρ420=0,894), поступающей в колонну с температурой 350°С, составляет 79,72 кг/с. Массовая доля отгона нефти 0,35. Избыток теплоты в колонне снимается поровну двумя циркуляционными орошениями:

ρ420 tвых, °С tвх, °С

ЦО I 0,817 170 85

ЦО II 0,838 270 160

Определить массовый расход циркуляционных орошений, если суммарный тепловой поток, выходящий из колонны, равен 68,89 МВт.

Скачать решение задачи 3.30 (Хорошко) (цена 200р)

Задача 3.31 (Хорошко) Определить расход горячей струи, необходимой для покрытия дефицита теплового потока в колонне, равного 2,07 МВт. В качестве горячей струи используется отбензиненная нефть (ρ420= 0,876), нагретая до температуры 300°С и поступающая в нижнюю часть колонны с массовой долей отгоне е=0,2.

Скачать решение задачи 3.31 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.32 (Хорошко) Определить объемный расход паров в сечении колонны, через которое проходит 9,05 кг/с бензиновых паров (М=114 кг/кмоль) и 2,54 кг/с водяного пара. Температура в указанном сечении 118°С, давление 0,182 МПа.

Скачать решение задачи 3.32 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.33 (Хорошко) Через секцию отбора дизельной фракции проходит в парах 7,64 кг/с бензина (М=108 кг/кмоль), 16,39 кг/с керосина (М=148 кг/кмоль) и 2,30 кг/с водяного пара. Температура в секции 256°С, давление 0,179 МПа. Найти объемный расход паров в данных условиях.

Задача 3.34 (Хорошко) Определить секундный объем паров в сечении колонны, температура в котором равна 130°С, давление 0,54 МПа. Через сечение проходит 12,29 кг/с паров фракции I (М=91 кг/кмоль) и 4,95 кг/с паров фракции II (М=106 кг/кмоль). Коэффициент сжимаемости принять равным 0,95.

Скачать решение задачи 3.34 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.35 (Хорошко) Рассчитать допустимую линейную скорость паров для колонны с провальными тарелками. Плотность жидкой фазы 732 кг/м3, плотность паровой фазы 5,24 кг/м3. Расстояние между тарелками 0,4 м.

Задача 3.36 (Хорошко) Какова допустимая линейная скорость паров в колонне с клапанными тарелками и расстоянием между ними 0,6 м, если плотность жидкости равна 841 кг/м3, плотность паров 6,37 кг/м3.

Задача 3.37 (Хорошко) Определить допустимую линейную скорость паров в вакуумной колонне, работающей с водяным паром, если ρж=938 кг/м3 и ρп=4,47 кг/м3. Расстояние между тарелками 0,6 м.

Скачать решение задачи 3.37 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.38 (Хорошко) Найти диаметр колонны, объем паров в которой равен 14,6 м3/с, а допустимая скорость паров 1,12 м/с.

Задача 3.39 (Хорошко) Ректификационная колонна оборудована клапанными тарелками, расстояние между ними 0,5 м. Максимальный объемный расход паров в колонне равен 7,94 м3/с, ρж=751 кг/м3, ρп=3,72 кг/м3. Определить диаметр колонны.

Скачать решение задачи 3.39 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.40 (Хорошко) Допустимая линейная скорость паров в колонне равна 0,96 м/с. Через заданное сечение (t=320°С, ρ=0,195 МПа) проходит 7,97 кг/с паров фракции I (М=119 кг/кмоль), 12,86 кг/с паров фракции II (М=161 кг/кмоль), 17,07 кг/с паров фракции III (М=216 кг/кмоль) и 2,93 кг/с водяных паров. Найти диаметр колонны.

Скачать решение задачи 3.40 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 3.41 (Хорошко) В концентрационной части ректификационной колонны установлены 18 двухпоточных клапанных тарелок, в отгонной – 6 тарелок. Диаметр колонны 5 м. Расстояние между тарелками 0,6 м. Вниз колонны поступает 160 кг/с отбензиненной нефти (р420=0,8564). Принять запас нефти внизу колонны на 8 мин и определить общую высоту колонны.

Скачать решение задачи 3.41 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 4.1 (Хорошко) Массовая доля бензина, образующегося при крекинге вакуумного газойля, составляет 5% при температуре 410°С. Каким будет выход бензина, если температуру повысят до 430°С, а продолжительность процесса останется прежней? Температурный коэффициент принять равным 1,77.

Задача 4.2 (Хорошко) Висбрекинг гудрона дает 2% бензина при 420°С. На сколько возрастет выход бензина, если температуру процесса повысить на 20% при неизменной его продолжительности? Решить, используя формулу (4.1).

Задача 4.3 (Хорошко) При повышении температуры на 30°С массовый выход бензина термического крекинга газойля возрос с 4,7 до 17,2%. Определить температурный градиент, принимая продолжительность процесса постоянной.

Задача 4.4 (Хорошко) Продолжительность крекинга тяжелого нефтяного сырья при 450°С составляет 240 с. Каким будет время проведения процесса при 425°С при условии получения того же количества бензина? Температурный градиент принять равным 12,9.

Задача 4.5 (Хорошко) Во сколько раз сократится время пребывания сырья в реакционной зоне крекинга при повышении температуры с 415 до 445°С? Выход бензина остается неизменным, температурный коэффициент равен 1,64.

Задача 4.6 (Хорошко) При понижении температуры крекинга на 15°С продолжительность процесса увеличилась в два раза для поддержания прежнего выхода бензина. Найти температурный коэффициент.

Задача 4.7 (Хорошко) Найти коэффициент рециркуляции непревращенного сырья, если массовый выход бензина за один проход составляет 4,1%, а с рециркуляцией – 5,34%.

Задача 4.8 (Хорошко) В печь крекинга поступает 18,05 кг/с смешанного сырья, состоящего из прямогонного остатка и рециркулята. Коэффициент загрузки равен 1,25. Определить количество рециркулята, подаваемого в печь.

Задача 4.9 (Хорошко) Рассчитать скорость движения парожидкостной смеси (ρсм=500 кг/м3) по трубам (dвн=0,12 м) реакционного змеевика печи крекинга. Расход сырья 13,83 кг/с.

Задача 4.10 (Хорошко) Определить длину змеевика печи висбрекинга, в которой перерабатывается 14,44 кг/с гудрона. Время пребывания сырья в реакционной зоне 300 с. Плотность парожидкостной смеси 510 кг/м3. Трубы змеевика

имеют внутренний диаметр 0,12 м.

Задача 4.11 (Хорошко) Определить выход кокса из остаточного сырья, коксуемость которого равна 16,7%.

Задача 4.12 (Хорошко) Каким будет выход кокса и газа при коксовании гудрона коксуемостью 9,4%.

Задача 4.13 (Хорошко) Найти коксуемость сырья, если из него получают при коксовании 21,4% кокса.

Задача 4.14 (Хорошко) Определить выход газа при коксовании, если выход кокса составляет 27,6%.

Задача 4.15 (Хорошко) Относительная плотность сырья коксования равна 0,965. Найти выход бензина.

Задача 4.16 (Хорошко) В процессе замедленного коксования в качестве сырья используется крекинг-остаток, плотность которого р420=0,991. Рассчитать выход кокса, если выход газа составляет 5,4%.

Задача 4.17 (Хорошко) На коксование подается гудрон, имеющий плотность р420=0,988 и коксуемость Кс=11,7%. Определить выход керосино-газойлевой фракции из данного сырья. Выход газа найти по формуле (4.12).

Задача 4.18 (Хорошко) На коксование поступает 2100 т/сут тяжелого нефтяного сырья (р420=0,992). Объемная скорость его подачи в камере коксования составляет 0,11 ч-1. Рассчитать необходимый реакционный объем.

Задача 4.19 (Хорошко) Производительность установки коксования составляет 1500 т/сут крекинг-остатка (р420=0,995). Массовый выход кокса равен 27,2%. Плотность коксового слоя 930 кг/м3. Объемная скорость подачи сырья 0,09 ч-1 при общей продолжительности рабочего цикла 24 ч. Температура сырья на входе в коксовые камеры 480°С. Определить реакционный объем и общее (с учетом резервных) число камер коксования. Принять диаметр камер 4,6 м.

Задача 4.20 (Хорошко) Подсчитать высоту коксового слоя в камере диаметром 5 м, если на установке получают 300 т кокса ежесуточно, плотность которого 910 кг/м3. Продолжительность заполнения коксовой камеры составляет 24 ч.

Задача 5.1 (Хорошко) Определить выход бензина каталитического крекинга вакуумного газойля при 470°С, если общая глубина превращения сырья составляет 81%.

Задача 5.2 (Хорошко) Каталитический крекинг протекает при температуре 510°С, общая глубина превращения сырья равна 0,84. Найти выходы легкого каталитического газойля и кокса.

Задача 5.3 (Хорошко) Температура в реакторе каталитического крекинга равна 490°С. В этих условиях 68% сырья превращается в продукты. Подсчитать выход газа.

Задача 5.4 (Хорошко) Каким будет выход бензина, если глубина превращения нефтяного сырья в процессе каталитического крекинга равна 0,73 при 475°С?

Задача 5.5 (Хорошко) Определить количество теплоты, вносимой в реактор катализатором за 1 ч, если его расход равен 118,05 кг/с, температура 510°С и остаточное содержание кокса 0,1%.

Скачать решение задачи 5.5 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 5.6 (Хорошко) Процесс крекинга проводят на цеолитсодержащем катализаторе, глубина превращения при этом составляет 0,8. Рассчитать тепловой эффект процесса (на 1 кг сырья).

Задача 5.7 (Хорошко) На установке каталитического крекинга перерабатывается 19,58 кг/с вакуумного газойля. Процесс осуществляется на алюмосиликатном катализаторе, который обеспечивает глубину превращения сырья 68 %.

Определить часовой тепловой эффект процесса, если известно, что удельное количество теплоты, выделяемой в результате реакции на алюмосиликатном катализаторе, на 93 кДж/кг выше, чем на цеолитсодержащем.

Задача 5.8 (Хорошко) Найти теплоту сгорания 1 кг кокса при регенерации катализатора. Элементарный состав кокса (в массовых процентах): С – 92,5; Н – 7,0; S –0,5. Оксид углерода в продуктах сгорания отсутствует Тепловые эффекты реакций окисления принять: qСО2 = 33990 кДж/кг; qН2О = 121015 кДж/кг; qSO2 = 32900 кДж/кг.

Задача 5.9 (Хорошко) В реактор каталитического крекинга поступает 78 150 кг/ч сырья. Кратность циркуляции катализатора равна 7,6. Найти массовый расход циркулирующего катализатора.

Задача 5.10 (Хорошко) Рассчитать объем кипящего слоя катализатора в реакторе, в который поступает 54 300 кг/ч широкой масляной фракции (р420=0,895). Объемная скорости подачи сырья в реактор 1,6 ч-1. Насыпная плотность

катализатора 675 кг/м3, плотность кипящего слоя 460 кг/м3.

Задача 5.11 (Хорошко) Определить диаметр реактора каталитического крекинга, через который проходит 47 160 м3/ч паров продуктов реакции со скоростью 0,65 м/с.

Задача 5.12 (Хорошко) В кипящем слое регенератора находится 250 т катализатора. Какой объем занимает кипящий слой, если его плотность равна 380 кг/м3?

Задача 5.13 (Хорошко) Через регенератор проходит 122 400 м3/ч дымовых газов, скорость движения которых равна 0,8 м/с. найти диаметр регенератора.

Задача 5.14 (Хорошко) Определить выход катализата с октановым числом 95 (по исследовательскому методу) из сырьевой фракции 85-180°С, если суммарное содержание в ней нафтеновых и ароматических углеводородов составляет 40%.

Задача 5.15 (Хорошко) Сырьем каталитического риформинга является фракция 105-180°С, которая содержит 45% нафтеновых и ароматических углеводородов. Какое количество катализата с октановым числом 80 (по моторному методу) может быть получено из этого сырья?

Задача 5.16 (Хорошко) Сырье каталитического риформинга (p420=0,759; М=120кг/кмоль; Ткр=570 К; Ркр=2,8 МПа) поступает на установку с расходом 20,4 кг/с. Давление в реакторе 3,05 МПа, температура на выходе из реактора 450°С, глубина превращения 0,52. Определить тепловой поток, уходящий из реактора с непрореагировавшим сырьем.

Задача 5.17 (Хорошко) Водородсодержащий газ, циркулирующий в реакторах каталитического риформинга, характеризуется следующим составом (в массовых долях): Кратность циркуляции 870 м3 на 1 м3 сырья. Количество поступающего сырья 7,94 кг/с, его плотность 764 кг/м3. Температура газа на входе в реактор равна 530°С. Определить тепловой поток, вносимый водородсодержащим газом в реактор, приняв теплоемкости (в килоджоулях на килограмм-кельвин) компонентов: Н2 – 14,90; СН4 – 4,10; С2Н6 – 3,65.

Скачать решение задачи 5.17 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 5.18 (Хорошко) Найти количество теплоты, выделяющейся за 1 ч вследствие протекания реакций каталитического риформинга, если на установке перерабатывается 10,36 кг/с бензиновой фракции (qp = 490 кДж/кг) и глубина ее превращения 0,46.

Задача 5.19 (Хорошко) Определить необходимый объем катализатора для риформирования 69800 кг/ч бензиновой фракции плотностью 749 кг/м3, проходящей через реакционной зону с объемной скоростью 1,4 ч-1.

Задача 5.20 (Хорошко) Через реактор проходит 31450 кг/ч бензиновой фракции (p420=0,756; М=117 кг/кмоль), со скоростью 0,38 м/с. Температура в реакторе 500°С, давление 2,7 МПа. Коэффициент сжимаемости сырья 0,92. Коэффициент сжимаемости водородсодержащего газа 1,0; кратность его циркуляции 930 м3 на 1 м3 сырья. Определить площадь поперечного сечения реактора.

Задача 5.21 (Хорошко) На установках каталитического риформинга работают три последовательно соединенных реактора. Сырьем является бензиновая фракция (p420=0,738; М=119 кг/кмоль) с расходом 36700 кг/ч. Объемная скорость подачи сырья 1,2 ч-1. Кратность циркуляции водородсодержащего газа 1100 м3 на 1 м3 сырья. Линейная скорость движения паров сырья и циркулирующего газа в реакционной зоне 0,5 м/с. Принять для расчетов температуру 520°С, давление 2,0 МПа, коэффициент сжимаемости 0,85, количество катализатора в третьем реакторе 53%. Рассчитать диаметр в высоту реакторов, принимая их размеры одинаковыми.

Задача 5.22 (Хорошко) Определить выход дизельного топлива при гидрокрекинге вакуумного газойля, если глубина его превращения составляет 0,72.

Скачать решение задачи 5.22 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 5.23 (Хорошко) Глубина превращения нефтяного дистиллята в процессе гидрокрекинга равна 0,78. Рассчитать выход бензина.

Скачать решение задачи 5.23 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 5.24 (Хорошко) Гидрокрекингу подвергается тяжелое нефтяное сырье, глубина его превращения 0,55. Найти выход газа.

Задача 5.25 (Хорошко) На установке гидрокрекинга перерабатывается 19,03 кг/с сырья, глубина превращения которого составляет 0,69. Определить выпуск дизельного топлива.

Скачать решение задачи 5.25 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 5.26 (Хорошко) Определить выход бензина и газа при гидроочистке дизельного топлива, в процессе которой содержание серы уменьшается с 1,4 до 0,2%.

Скачать решение задачи 5.26 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 5.27 (Хорошко) На гидроочистку подается 138 000 кг/ч дизельной фракции. Содержание серы в исходном сырье составляет 0,96%, в очищенном продукте – 0,1%. подсчитать вход (в килограммах в секунду) образующегося сероводорода.

Скачать решение задачи 5.27 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 5.28 (Хорошко) В процессе гидроочистки дистиллятной фракции содержание в ней серы уменьшается на 1,4%. Определить выход гидроочищенной фракции.

Скачать решение задачи 5.28 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 5.29 (Хорошко) Найти необходимый объем катализатора для гидроочистки 110000 кг/ч керосинового дистиллята (p420=0,836), если объемная скорость подачи сырья в реактор равна 2,0 ч-1.

Скачать решение задачи 5.29 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 5.30 (Хорошко) Определить диаметр реактора гидроочистки, в котором перерабатывается 50 кг/с дистиллятной фракции (p420=0,850; М=210 кг/кмоль) при 365°С и 3,8 МПа. Коэффициент сжимаемости паров сырья 0,93. Кратность циркуляции водородсодержащего газа 500 м3 на 1 м3 сырья. Скорость движения газосырьевой смеси равна 0,68 м/с.

Скачать решение задачи 5.30 (Хорошко) (цена 100р)

Решение задач по Хорошко часть 1

Задача 1.1 (Хорошко) Ароматический концентрат представляет собой смесь,

состоящую из 120 кг бензола, 75 кг толуола и 25 кг этилбензола. Найти массовый и молярный состав смеси.

Задача 1.2 (Хорошко) Для приготовления пробы товарного бензина смешали в соотношении 1:1 по массам прямогонную бензиновую фракцию (М=113 кг/кмоль, ρ=732 кг/м3) и бензин каталитического риформинга (М=106 кг/кмоль, ρ=791 кг/м3). Определить молярный и объемный состав полученной смеси.

Скачать решение задачи 1.2 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.3 (Хорошко) Дана смесь двух нефтяных фракций. Объем первой фракции V1=36 м3, ее плотность ρ1=802 кг/м3, соответственно для второй фракции V2=76,5 м3, ρ2=863 кг/м3. Найти массовую долю каждой фракции.

Задача 1.4 (Хорошко) Массовое содержание изооктана в эталонной смеси – 70%, н-гептана – 30%. Определить молярные доли компонентов.

Скачать решение задачи 1.4 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.5 (Хорошко) Углеводородный газ, служащий бытовым топливом, имеет следующее массовое содержание углеводородов: этан – 2%, пропан – 76%, бутаны – 21%, пентаны – 1%. Рассчитать молярное содержание компонентов в газовой смеси.

Задача 1.6 (Хорошко) Природный газ Северного месторождения состоит из следующих компонентов (в объемных процентах): СН4 – 96,8; С2Н6 – 0,9; С3Н8 – 0,4; С4Н10 – 0,3; N2 – 1,0; О2 – 0,6. Найти массовый состав смеси.

Задача 1.7 (Хорошко) При каталитическом крекинге масляной фракции получены продукты:

|

|

Массовое содержание, % |

Молярная масса, кг/кмоль |

|

Газ |

11,2 |

32 |

|

Бензин |

32,7 |

105 |

|

Легкий газойль |

36,9 |

218 |

|

Тяжелый газойль |

19,2 |

370 |

Определить молярные доли компонентов.

Скачать решение задачи 1.7 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.8 (Хорошко) Дана смесь двух бензиновых фракций самотлорской нефти, имеющих следующие характеристики:

|

|

Молярная масса, кг/кмоль |

Массовое содержание, % |

|

Фракция 105-120°С |

103 |

30 |

|

Фракция 120-140°С |

112 |

70 |

Найти среднюю молярную температуру кипения смеси.

Задача 1.9 (Хорошко) Определить молярную температуру кипения масляного погона, если известен его состав:

|

|

Молярная доля |

|

Фракция 420-436°С |

0,45 |

|

Фракция 436-454°С |

0,30 |

|

Фракция 454-470°С |

0,25 |

Задача 1.10 (Хорошко) Имеется смесь двух нефтяных фракций:

|

|

Молярная мас- са, кг/кмоль |

Плотность r, кг/м3 |

Молярная доля |

|

Фракция 180-210°С |

168 |

806 |

0,34 |

|

Фракция 210-230°С |

182 |

833 |

0,66 |

Найти объемный состав и среднюю молярную температуру кипения смеси.

Задача 1.11 (Хорошко) Нефть находится в резервуаре при температуре 12°С. Определить ее плотность (относительную) в данных условиях, если ρ420 = 0,8675.

Скачать решение задачи 1.11 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.12 (Хорошко)При перекачке нефти по нефтепроводу ее температура изменяется от 8 до 15°С. Найти относительную плотность нефти в начальной и конечной точках транспортировки, если ее ρ420= 0,851.

Скачать решение задачи 1.12 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.13 (Хорошко) Нефть закачали в резервуар при температуре 15°С; плотность, определенная нефтеденсиметром, составила 0,845. На следующий день температура нефти поднялась до 25°С. Определить ее плотность при этой температуре.

Скачать решение задачи 1.13 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.14 (Хорошко) Дизельная фракция 180-230°С на выходе из холодильника атмосферно-вакуумной трубчатки (установка АВТ) имеет температуру 30°С. Найти ее относительную плотность при этой температуре, если ρ420= 0,8364.

Скачать решение задачи 1.14 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.15 (Хорошко) Самотлорская нефть имеет плотность при 20°С 852,5 кг/м3. Определить ее относительную плотность ρ1515.

Задача 1.16 (Хорошко) Плотность керосинового дистиллята (фракция 120-230°С) при температуре 27°С равна 805 кг/м3. Найти ρ1515.

Скачать решение задачи 1.2 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.17 (Хорошко) Бензиновая фракция (ρ420=0,7486) нагревается в теплообменнике от 30 до 52°С. Определить изменение относительной плотности этой фракции.

Скачать решение задачи 1.17 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.18 (Хорошко) В топливный бак автомобиля залили при температуре 5°С 30 л бензина А-76 (ρ420= 0,7650). Определить массу заправленного в этих условиях бензина.

Задача 1.19 (Хорошко) Средняя молярная температура кипения легкой нефтяной фракции равна 97°С, характеризующий фактор − 12,3. Определить ее относительную плотность ρ420.

Задача 1.20 (Хорошко) Температура 50%-го отгона нефтепродукта равна 145°С. Найти его ρ1515 , если К=11,3.

Задача 1.21 (Хорошко) Мазут выходит из колонны К-2 атмосферной трубчатки (установка АТ) с температурой 330°С. Определить его плотность при этой температуре, если известны ρ420= 0,961 и К=10,1.

Задача 1.22 (Хорошко) Дизельная фракция (ρ420=0,845, К=11,3) нагревается в промежуточном теплообменнике до 210°С. Найти ее плотность при этой температуре.

Задача 1.23 (Хорошко) Для проведения испытаний приготовили пробу бензина, состоящего из 5 кг прямогонной бензиновой фракции (ρ420= 0,769) и 15 кг бензина каталитического крекинга (ρ420= 0,7623). Определить относительную плотность (ρ420) полученной смеси.

Скачать решение задачи 1.23 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.24 (Хорошко) Для получения товарного масла смешивают две масляные фракции в соотношении 1:3 (по объему). Их относительные плотности (ρ420) равны соответственно 0,8793 и 0,8576. Найти ρ420смеси.

Задача 1.25 (Хорошко) Найти молярные массы прямогонных бензиновых фракций, если их средние температуры кипения tср.м равны 115°С и 132°С.

Задача 1.26 (Хорошко) Компонент дизельного топлива имеет среднюю молярную температуру кипения 274°С, его характеризующий фактор 10,8. Рассчитать молярную массу компонента.

Скачать решение задачи 1.26 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.27 (Хорошко) Бензин-растворитель БР-1 "Галоша" характеризуется tср.м=97°С и К=12,5. Какова его молярная масса?

Задача 1.28 (Хорошко) Плотность авиакеросина при 20°С составляет 776 кг/м3. Определить его среднюю молярную массу.

Скачать решение задачи 1.28 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.29 (Хорошко) Для летнего дизельного топлива ρ420=0,8546. Какова его молярная масса?

Задача 1.30 (Хорошко) Эталонная смесь приготовлена из изо-октана и н-гептана, взятых в отношении 9:1 по массам. Найти среднюю молярную массу смеси.

Задача 1.31 (Хорошко) Проба товарного бензина состоит из следующих компонентов:

число молей М, кг/кмоль

Прямогонная фракция 21 108

Бензин каталитического крекинга 46 131

Алкилат 33 119

Определить среднюю молярную массу бензина.

Задача 1.32 (Хорошко) Сырье каталитического риформинга имеет температурные пределы выкипания 120-140°С. Найти давление его насыщенных паров при 240°С.

Скачать решение задачи 1.32 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.33 (Хорошко) Бензин-растворитель БР-1 имеет среднюю температуру кипения 98°С. Каково давление его насыщенных паров при 25°С?

Скачать решение задачи 1.33 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.34 (Хорошко) В соответствии с нормами давление насыщенных паров товарного бензина АИ-93 при 38°С равно 66 660 Па. Каким будет это давление при 25°С?

Скачать решение задачи 1.34 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.35 (Хорошко) Давление насыщенных паров нефтяной фракции при 20°С составляет 4950 Па. Каким оно станет, если фракцию нагреть до 62°С?

Скачать решение задачи 1.35 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.36 (Хорошко) Температура отбора бокового масляного погона вакуумной колонны составляет 275°С при остаточном давлении 5333 Па. Какая температура будет соответствовать атмосферному давлению?

Скачать решение задачи 1.36 (Хорошко) (цена 100р)

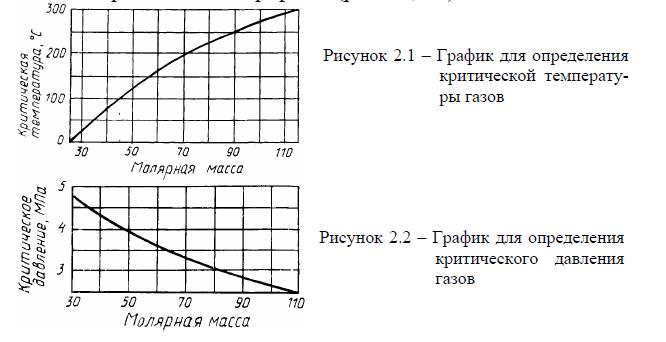

Задача 1.37 (Хорошко) Определить критические температуру и давление бензиновой фракции лугинецкой нефти, если известны ее плотность ρ420=0,7485 и фракционный состав: 10% - 55°С; 50% - 108°С и 70% - 129°С.

Скачать решение задачи 1.37 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.38 (Хорошко) Найти приведенные температуру и давление масляной фракции при 400°С и 15 МПа. Характеристика фракции: tср.м=410°С, ρ420=0,8711, М=315 кг/кмоль, константа kp=6,4.

Скачать решение задачи 1.38 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.39 (Хорошко) Определить фугитивность паров узкой бензиновой фракции при 240°С и 2,1 МПа, если ее критические параметры tкр=269°С и pкр=2,75 МПа.

Задача 1.40 (Хорошко) Узкая бензиновая фракция характеризуется следующими показателями: tср.м=130°С, ρ420=0,7538, М=114 кг/моль, kp=6,3. Определить фугитивность ее жидкой и паровой фаз при t=220°С и p=1,6 МПа.

Задача 1.41 (Хорошко) Критическая температура н-бутана равна 152°С, критическое давление – 3,5 МПа. Найти фугитивность его паров при 200°С и 4 МПа.

Задача 1.42 (Хорошко) Используя графики (см. рис.2.2, 2.3), определить константу фазового равновесия н-гептана при 190°С и 1,1 МПа.

Задача 1.43 (Хорошко) Сверху отбензинивающей колонны (t=120°С, р=0,5 МПа) отбирается головная бензиновая фракция, средняя молярная температура кипения которой равна 92°С. Найти константу фазового равновесия бензина,

если его критические температура и давление составляют 252°С и 2,9 МПа.

Скачать решение задачи 1.43 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.44 (Хорошко) Кинематическая вязкость нефти моисеевского месторождения ν20=15,9 мм2/с. Определить ее условную и динамическую вязкости при той же температуре, если ρ420=0,8731.

Скачать решение задачи 1.44 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.45 (Хорошко) Фракция 240-350°С соболиной нефти имеет кинематическую вязкость ν20=8,4 мм2/с и ν50=3,6 мм2/с. Найти кинематическую и условную вязкости этой фракции при 70°С.

Скачать решение задачи 1.45 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.46 (Хорошко) Кинематическая вязкость компонента дизельного топлива при 20°С равна 5,6 мм2/с, а при 50°С – 2,6 мм2/с. Какой будет кинематическая вязкость при 0°С?

Задача 1.47 (Хорошко) Легкий прямогонный масляный дистиллят характеризуется следующими вязкостными показателями: ν50=14,5 мм2/с и ν100=3,9 мм2/с. Определить индекс вязкости дистиллята.

Задача 1.48 (Хорошко) Фракция нафтенопарафиновых углеводородов, выделенная из масляного погона, имеет кинематическую вязкость ν50=31 мм2/с и ν100=7 мм2/с. Каков индекс вязкости фракции?

Задача 1.49 (Хорошко) Моторное масло с ν100=8⋅10-6 м2/с и ИВ=95 эксплуатируется в двигателе автомобиля. Какова будет вязкость масла в момент запуска двигателя при температуре 10°С?

Скачать решение задачи 1.49 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.50 (Хорошко) Для приготовления смеси взяты базовые масла М-8 (ν100=8 м2/с) и М-14 (ν100=14 м2/с). Найти вязкость смеси при той же температуре, если соотношение компонентов 1:1 по объему.

Задача 1.51 (Хорошко) Смесь состоит из 70% масляной фракции I (ν50=14,5⋅10-6 м2/с) и 30% масляной фракции II (ν50=55⋅10-6 м2/с). Определить вязкость смеси при 50°С.

Скачать решение задачи 1.51 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.52 (Хорошко) Приготовили смесь из 35% масляного погона I и 65% масляного погона II. Вязкость погона I ν50=12,5 м2/с и ν100=3,5 м2/с, вязкость погона II ν40=28,5 м2/с. Определить кинематическую вязкость смеси при 40°С.

Скачать решение задачи 1.52 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.53 (Хорошко) Кинематическая вязкость смеси двух масляных дистиллятов ν50=35 м2/с, вязкость каждого из них соответственно 20 и 45 мм2/с. Каково соотношение между дистиллятами в смеси?

Задача 1.54 (Хорошко) В каком соотношении нужно смешать масла условной вязкости ВУ20=16 и ВУ20=7,5, чтобы получить масло с вязкостью ВУ20=11?

Скачать решение задачи 1.54 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.55 (Хорошко) Определить истинную теплоемкость бензиновой фракции плотностью ρ420 = 0,7613 при температуре 70°С.

Скачать решение задачи 1.55 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.56 (Хорошко) Какова истинная теплоемкость мазута (ρ1515=0,9687), нагретого до 200°С?

Скачать решение задачи 1.56 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.57 (Хорошко) Найти среднюю теплоемкость масляного погона (ρ420= 0,9064 ) в интервале температур нагрева 200-250°С.

Скачать решение задачи 1.57 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.58 (Хорошко) Определить среднюю теплоемкость фракции реактивного топлива (ρ420=0,7912) в процессе охлаждения с 75 до 35°С.

Задача 1.59 (Хорошко) Бензиновая фракция (ρ1515=0,7742) нагрета до 140°С. Определить теплоемкость ее паров при этой температуре.

Задача 1.60 (Хорошко) Какова теплоемкость паров масляного погона (ρ1515 = 0,8964) при 350°С?

Задача 1.61 (Хорошко) Пользуясь номограммой (прил.13), найти теплоемкость жидкой нефтяной фракции (ρ420= 0,7961) и ее паров при температуре 190°С.

Задача 1.62 (Хорошко) При температуре 200°С компонент дизельного топлива (ρ420= 0,8120) находится в парожидкостном состоянии. Найти теплоемкости жидкой и паровой фаз.

Задача 1.63 (Хорошко) Найти теплоемкость смеси, которая состоит из 250 кг фракции I (с=2,43 кДж/(кг⋅К)), 700 кг фракции II (с=2,11 кДж/(кг⋅К)) и 350 кг фракции III (с=1,96 кДж/(кг⋅К)).

Скачать решение задачи 1.63 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.64 (Хорошко) Средняя молярная температура кипения легкой нефтяной фракции равна 86°С, ее плотность ρ420= 0,7144. Определить теплоту испарения фракции.

Скачать решение задачи 1.64 (Хорошко) (цена 100р)

Задача 1.65 (Хорошко) Определить теплоту испарения н-гептана при 90°С, если его температура кипения 98,4°С и плотность ρ1515 = 0,6882.